| Neueste Themen | » Inflation in Österreich - Belege - 1918 bis 1925

von kaiserschmidt Gestern um 3:11 pm

» Welche Firma ist gut für den Messestandbau?

von Philaseiten.de Do Jul 25, 2024 10:56 pm

» Österreich 1925 - 1938

von kaiserschmidt Do Jul 25, 2024 10:23 am

» Südamerikafahrt 1930, Post nach Sevilla

von balf_de So Jul 21, 2024 8:39 pm

» Abstimmung über das Thema des Bilderwettbewerbes im August 2024

von gesi So Jul 21, 2024 11:12 am

» Themenvorschläge für den Bilderwettbewerb im Juli/ August 2024

von Polarfahrtsucher Sa Jul 20, 2024 5:50 pm

» Österreich im III. Reich (Ostmark) Belege

von kaiserschmidt Di Jul 16, 2024 2:23 pm

» DP Lager in Österreich nach dem 2. Weltkrieg

von kaiserschmidt Di Jul 16, 2024 10:14 am

» Flugpost nach Österreich

von Gerhard Mi Jul 10, 2024 11:58 pm

» Österr. NEU: DC Tower 1

von Gerhard Di Jul 09, 2024 10:12 pm

» Österr. NEU: Stefan Zweig

von Gerhard Di Jul 09, 2024 10:10 pm

» Fußball auf Kuverts und Karten

von Gerhard So Jul 07, 2024 8:15 pm

» Die Freimarkenausgabe 1908

von Paul S. Mi Jul 03, 2024 6:26 pm

» Freimarkenserie "Kunstwerke aus Stiften und Klöstern"

von wilma Mi Jul 03, 2024 7:41 am

» Stifte und Klöster - Belege

von wilma Mi Jul 03, 2024 7:33 am

» Schönes Österreich

von wilma Mi Jul 03, 2024 7:25 am

» Stempel "Spätling"

von wilma Mi Jul 03, 2024 7:11 am

» Südamerikafahrt 1930, Post nach (Salvador de) Bahia

von Polarfahrtsucher Di Jul 02, 2024 11:07 pm

» Das Siegerbild beim Bilderwettbewerb im Juni zum Thema: „Ein schöner Brief“

von gesi Mo Jul 01, 2024 3:30 pm

» Dispenser Rollenmarke

von Gerhard Mo Jul 01, 2024 1:09 am

» Österr. NEU: 21. Ausgabe Dispenser-Rollenmarke

von Gerhard Mo Jul 01, 2024 1:06 am

» Neuausgaben 2024 Deutschland

von Gerhard Mo Jul 01, 2024 12:28 am

» FRANKREICH bis 1900

von Paul S. Do Jun 27, 2024 7:27 pm

» Orange Landschaft Österreich - Belege

von wilma Mo Jun 24, 2024 4:00 pm

» Gummibügig

von Werner_W So Jun 23, 2024 6:29 pm

» Sammlung Bedarfsbriefe Österreich ab 1945

von wilma Sa Jun 22, 2024 6:28 pm

» Bauwerke und Baudenkmäler "Bautenserie"

von wilma Fr Jun 21, 2024 1:09 pm

» Abstimmung über den Beleg des Bilderwettbewerbes im Juni 2024 mit dem Thema „Ein schöner Brief“

von gesi Mo Jun 17, 2024 12:44 pm

» Vereinte Nationen (UNO) - Wien

von Bolle So Jun 16, 2024 2:25 pm

» Postkartenserie "Quadratischer Wertstempel - Wertziffer im Dreieck" 1922-24

von Radetzky Sa Jun 15, 2024 2:52 pm

» Österreichische Zensuren nach 45

von wilma Fr Jun 14, 2024 3:04 pm

» Japanische Ganzsachen

von Radetzky Do Jun 13, 2024 8:10 pm

» Japanische Briefmarke

von Radetzky Do Jun 13, 2024 8:09 pm

» Grosstauschtag Pinsdorf/OÖ - 22. Juni 2024

von hugo1976 Do Jun 13, 2024 7:51 pm

» Wir starten den Bilderwettbewerb im Juni 2024

von Briefmarken Freak Do Jun 13, 2024 2:47 pm

» Privatganzsachen 1.Republik

von kaiserschmidt Do Jun 13, 2024 9:27 am

» Hotelbriefe

von kaiserschmidt Do Jun 13, 2024 9:20 am

» China Hochinflation

von Inn4tler Di Jun 11, 2024 9:26 am

» Belege mit Vignetten

von wilma So Jun 09, 2024 5:51 pm

» Alliierter Kontrollrat

von Briefmarkentor So Jun 09, 2024 2:17 pm

» Österr. NEU: Blockausgabe Traditionen

von Gerhard So Jun 09, 2024 1:26 am

» Österr. NEU: Mangaliza-Schwein

von Gerhard So Jun 09, 2024 1:23 am

» Österr. NEU: 1.100. Geburtstag Hl. Wolfgang

von Gerhard So Jun 09, 2024 1:21 am

» Minr: 74 C Benzigerdruck?

von Markenfreund49 Di Mai 28, 2024 4:27 pm

» Briefmarken UNO Wien Video

von Manfred777 Fr Mai 24, 2024 4:39 pm

» Thüringen (OPD Erfurt) -Sowjetische Besatzungszone-

von Kontrollratjunkie Do Mai 23, 2024 12:15 am

» Abstimmung über das Thema des Bilderwettbewerbes im Juni 2024

von gesi Di Mai 21, 2024 9:51 am

» Fröhliche Pfingsten

von Gerhard Mo Mai 20, 2024 12:11 am

» Perfins (Firmenlochungen)

von Markenfreund49 So Mai 19, 2024 6:50 pm

» Landschaftsbilder ANK 738-766 - Belege

von wilma Sa Mai 18, 2024 7:24 pm

» Österreichische Briefmarken im III. Reich

von kaiserschmidt Fr Mai 17, 2024 10:53 am

» Österr. NEU: 200 Jahre Piatnik

von Gerhard Do Mai 16, 2024 5:23 pm

» Österr. NEU: 100 Jahre Avis BGV-I Blockausgabe

von Gerhard Do Mai 16, 2024 12:35 am

» Bestandserfassung

von Markenfreund49 Mi Mai 15, 2024 8:09 pm

» Bosnien Herzegowina - Ausgabe 1910

von Peter365 Di Mai 14, 2024 2:50 pm

» Ausgabemischfrankaturen der Klassik

von Droenix Di Mai 14, 2024 6:43 am

» LZ 127 Orientfahrt 1929

von Kontrollratjunkie Mo Mai 13, 2024 12:14 am

» Tauschwunsch: 100 Jahre ÖBB

von Johannes 8 So Mai 12, 2024 10:35 am

» Themenvorschläge für den Bilderwettbewerb im Mai/ Juni 2024

von Paul S. Fr Mai 10, 2024 7:47 pm

» Schneiderbauer bei eBay

von jklang Fr Mai 10, 2024 4:30 pm

» ÖSTEREICH - Monarchie/Heller - Was kann das sein?

von Perfin Fan Fr Mai 03, 2024 5:14 pm

» Belege des Terrors, KZ, Internierungslager, Gefängnisse unter dem Naziregime

von jklang Fr Mai 03, 2024 10:42 am

» SPANIEN - Neudrucke oder Fälschungen?

von Aureum verbum Do Mai 02, 2024 9:20 pm

» Das Siegerbild beim Bilderwettbewerb im April zum Thema: „Seltene Destinationen“

von Paul S. Mi Mai 01, 2024 11:58 pm

» Ausstellung HIBRIA 2024

von Paul S. Mi Mai 01, 2024 11:56 pm

» Welser Münzbörse Samstag 11.05.2024

von wilma Mi Mai 01, 2024 6:59 pm

» Die Büchersammlungen der Forumsmitglieder

von Gerhard So Apr 28, 2024 12:31 am

» Österr. NEU: Pinzgauer Lokalbahn

von Gerhard Fr Apr 26, 2024 10:56 pm

» Österr. NEU: 150 Jahre Wiener Trabrenn-Verein

von Gerhard Fr Apr 26, 2024 10:53 pm

» Marke aus Frankreich bestimmen

von Perfin Fan Fr Apr 26, 2024 11:37 am

» Abstimmung über den Beleg des Bilderwettbewerbes im April 2024

von gesi Mi Apr 24, 2024 11:06 pm

» NEU: Österr. Postwertzeichen PRIO - ETIKETT

von al-lu Di Apr 23, 2024 8:10 pm

» PORTO - ÖSTERREICH - INFORMATIONEN - ANGEBOT

von WIESLAW53 So Apr 21, 2024 2:26 pm

» POSTKARTEN from 1915

von WIESLAW53 So Apr 21, 2024 2:06 pm

» Postmarks from 1915

von WIESLAW53 So Apr 21, 2024 1:52 pm

» PRIO-Brief Deutschland

von gesi Sa Apr 20, 2024 9:08 pm

» Hilfe für Neueinsteiger in das Hobby (mich)

von Markenfreund49 Sa Apr 20, 2024 6:46 pm

» Briefmarken der Inflation in der Weimarer Republik

von Johannes 8 Fr Apr 19, 2024 11:45 am

» Schrift unleserlich - was steht da?

von wilma Mi Apr 17, 2024 7:07 pm

» Wir starten den Bilderwettbewerb im April 2024

von Polarfahrtsucher Di Apr 16, 2024 11:56 pm

» Unverausgabte Marken von Österreich

von Markenfreund49 Mo Apr 15, 2024 9:13 pm

» Ostsachsen (OPD Dresden) -Sowjetische Besatzungszone-

von Kontrollratjunkie So Apr 14, 2024 1:30 am

» Österr. NEU: EUROPA 2024 – Grüner See

von Gerhard Sa Apr 13, 2024 12:23 am

» 150 Jahre Krieau

von Tatjana Fr Apr 12, 2024 11:09 am

» Österr. NEU: Xenia Hausner – Exiles 1, 2017

von Gerhard Di Apr 09, 2024 12:53 am

» Wertermittlung

von Wita86 Do Apr 04, 2024 4:26 pm

» Die erste Österreichische Ausgabe 1850

von Aureum verbum Di Apr 02, 2024 9:36 pm

» Österr. NEU: Jacob L. Moreno 1889–1974

von Gerhard Sa März 30, 2024 12:06 am

» Die Freimarkenausgabe 1858 Type I und II

von Gerhard Fr März 29, 2024 11:54 pm

» Freimarken-Ausgabe 1867 : Kopfbildnis Kaiser Franz Joseph I

von muesli Fr März 29, 2024 9:56 pm

» Wappenzeichnung - ANK 714-736 - Belege

von wilma Fr März 29, 2024 2:09 pm

» Tausch Österr. Klassik gegen Abstempelungen

von Aureum verbum Mo März 25, 2024 3:47 pm

» STEMPELMARKEN auf Briefe

von Paul S. So März 24, 2024 10:36 pm

» Der legendäre Posthornsatz - YouTube Video

von Manfred777 Sa März 23, 2024 3:22 pm

» Österreich 2. Währungsreform 10.12.1947 - Belege

von wilma Fr März 22, 2024 7:07 pm

» Zensuren unter deutscher Herrschaft bis 1945

von jklang Fr März 22, 2024 6:27 pm

» Mecki - Karten

von Gerhard Fr März 22, 2024 12:05 am

» Ermäßigte Gebühren Ausland (CSR Ungarn etc.)

von jklang Mi März 20, 2024 3:30 pm

» Grosstauschtag Linz 23.03.2024 Samstag 13:00 - 17:00 Uhr

von wilma Mi März 20, 2024 2:42 pm

|

| | | Ausgaben 2018 Deutschland |    |

| |

| Autor | Nachricht |

|---|

Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen Serie „Design aus Deutschland“ Thema: Sonderpostwertzeichen Serie „Design aus Deutschland“  Fr Jun 29, 2018 7:13 pm Fr Jun 29, 2018 7:13 pm | |

| Sonderpostwertzeichen Serie „Design aus Deutschland“ Thema: Dieter Rams - Weltempfänger  Ausgabetag: 12 .07. 2018 Wert (in Euro Cent): 345 Motiv: Braun Weltempfänger T 1000 von 1964 © BRAUN P&G, © systems studio Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Sibylle Haase & Prof. Fritz Haase, Bremen Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke & Devrient GmbH, Leipzig Größe Postwertzeichen: 33 x 39 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 191 x 104 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Stempel Ausgabetag:  Einer der großen deutschen Industriedesigner des 20. Jahrhunderts ist Dieter Rams (* 20. Mai 1932, Wiesbaden), dessen Gestaltung sich durch eine klare Formensprache und einfache Bedienbarkeit auszeichnet. Der studierte Architekt trat Ende 1955 in den Dienst des Elektrogeräteherstellers Braun und stieg schnell zum Leiter der Formgebung auf. Zwischen 1961 und 1995 prägte er entscheidend das Produktdesign des Unternehmens und verhalf dem regionalen Radiohersteller zu internationaler Bekanntheit. Einer seiner frühen Entwürfe war der Weltempfänger T 1000. Übersichtlich aufgebaut und von schlichter Eleganz gilt das tragbare Radio im Aluminiumgehäuse als Meisterleistung des Chefdesigners. Der quaderförmige, geschlossene Gehäusekorpus ließ sich aufklappen und eröffnete ein komplexes Bedienfeld aus Sendeskala, Einstellknöpfen und Anschlussbuchsen. Mit logisch geordneten Bedienknöpfen, einem einheitlich rot dargestellten UKW-Bereich sowie einer präzisen, detaillierten und überschaubar bezifferten Skala stand die Funktionalität des Gerätes im Mittelpunkt. |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Zusammendruck Serie „Deutschlands schönste Panoramen“ Thema: Zusammendruck Serie „Deutschlands schönste Panoramen“  Fr Jun 29, 2018 7:15 pm Fr Jun 29, 2018 7:15 pm | |

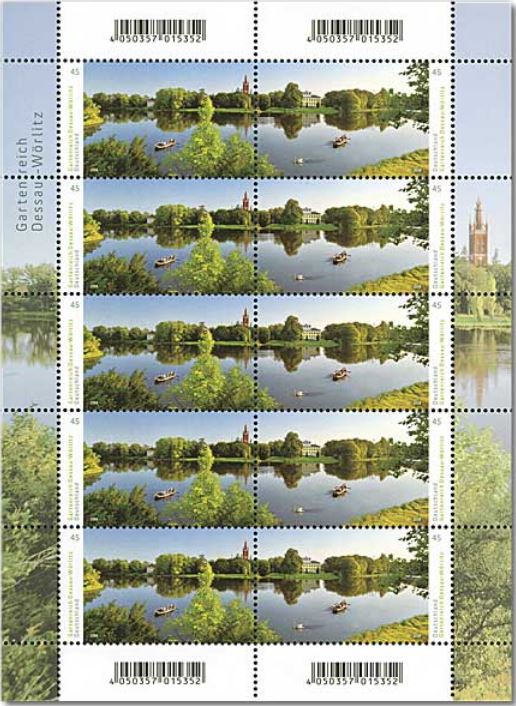

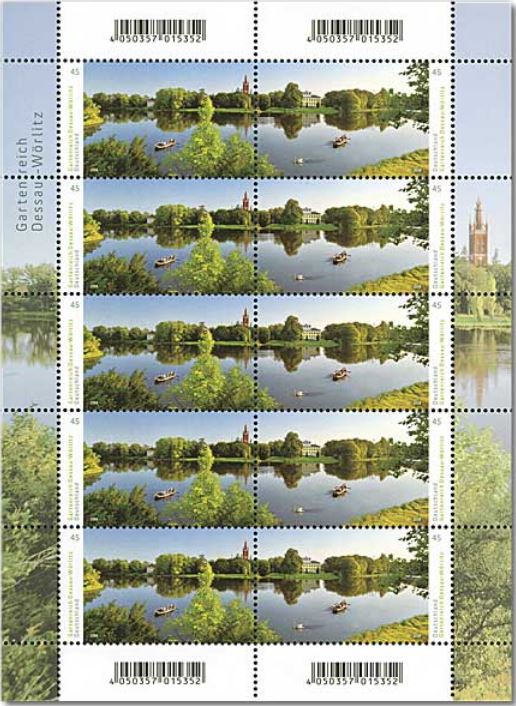

| Sonderpostwertzeichen Zusammendruck Serie „Deutschlands schönste Panoramen“ Thema: Gartenreich Dessau-Wörlitz  Ausgabetag: 12 .07. 2018 Wert (in Euro Cent): Je 45 Motiv: Gartenreich Dessau-Wörlitz - Zusammendruck Blick über den Wörlitzer See auf Synagoge, Kirche St. Petri und Schloss Wörlitz Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Stefan Klein und Olaf Neumann, Iserlohn Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke & Devrient GmbH, Leipzig Größe Postwertzeichen: 44,20 x 26,20 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 115 x 158 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Ausgehend von dem kleinen Ackerbürgerstädtchen Wörlitz ließ Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau ab 1765 den ersten englischen Landschaftsgarten auf dem europäischen Festland anlegen. In einem Zeitraum von über vierzig Jahren entstanden weitere Anlagen, die optisch wie gestalterisch miteinander vernetzt wurden. So entwickelte sich in dem kleinen Fürstentum eine europaweit bedeutende Kulturlandschaft, bestehend aus einer Vielzahl von Gärten, Schlössern und Kunstwerken inmitten der naturbelassenen Auen und Wälder. Im Wörlitzer Park errichtete der Architekt Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff zwischen 1769 und 1773 das Wörlitzer Schloss, das erste klassizistische Bauwerk Deutschlands. Bis heute authentisch erlebbar sind auch die Anlagen von Oranienbaum, Mosigkau, Luisium, Georgium und Großkühnau sowie der Waldpark auf dem Sieglitzer Berg. Das in Sachsen-Anhalt gelegene Gartenreich Dessau-Wörlitz umfasst eine Fläche von 142 Quadratkilometern, ist seit 1988 mit dem Biosphärenreservat Mittelelbe verflochten und gehört seit 2000 zum Welterbe der UNESCO.

Zuletzt von Gerhard am Do Aug 09, 2018 5:02 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen 150. Geburtstag Magnus Hirschfeld Thema: Sonderpostwertzeichen 150. Geburtstag Magnus Hirschfeld  Fr Jun 29, 2018 7:17 pm Fr Jun 29, 2018 7:17 pm | |

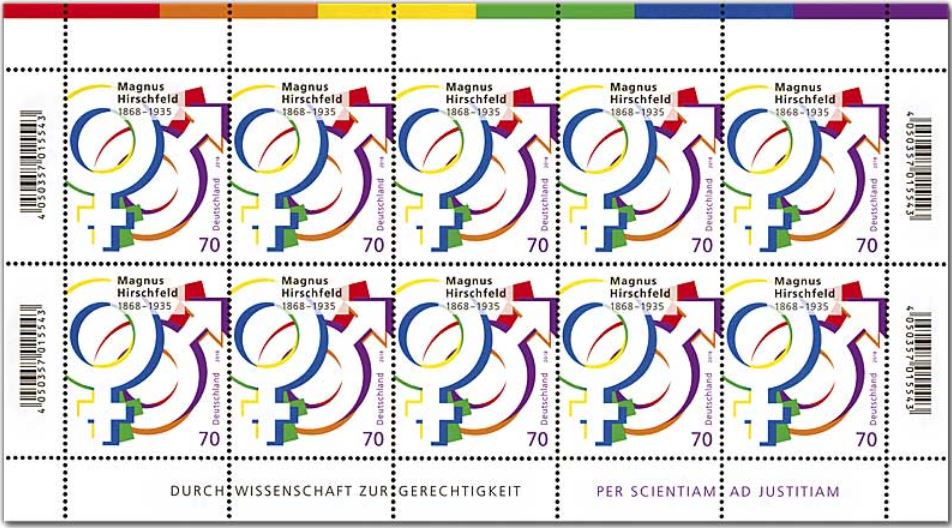

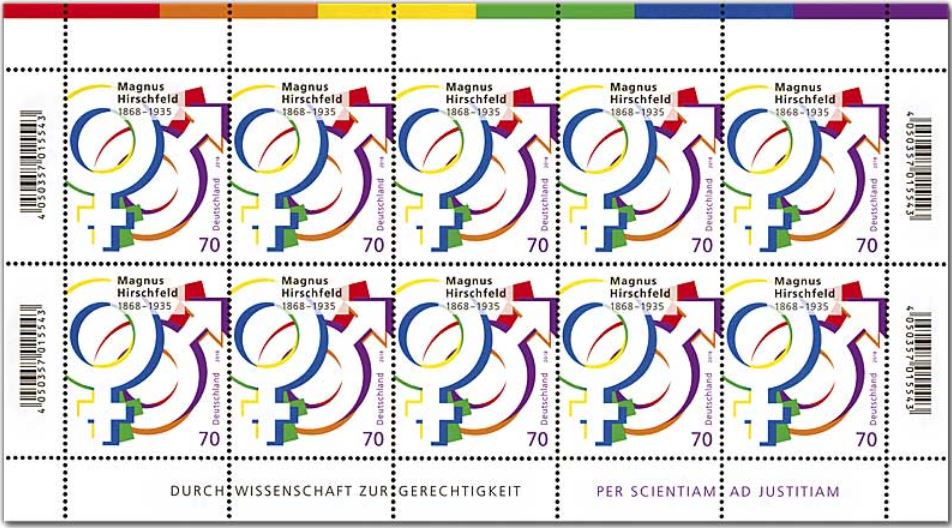

| Sonderpostwertzeichen Thema: 150. Geburtstag Magnus Hirschfeld  Ausgabetag: 12 .07. 2018 Wert (in Euro Cent): 70 Motiv: 150. Geburtstag Magnus Hirschfeld Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Andrea Voß-Acker, Wuppertal Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security-Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach Größe Postwertzeichen: 33 x 39 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 191 x 104 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Selbst schwul, hatte der jüdische Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld (1868–1935) einen wichtigen Anteil an der aufblühenden Homosexuellenbewegung des 19. Jahrhunderts. Das am 15. Mai 1897 von ihm ins Leben gerufene Wissenschaftlich-humanitäre Komitee war die erste Organisation, die sich für die Bürgerrechte von Homosexuellen einsetzte. Hauptziel war es, den berüchtigten Paragraphen 175 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, um sexuelle Handlungen zwischen Männern zu entkriminalisieren. Hirschfeld vertrat die Auffassung, dass Homosexualität angeboren sei. Am 6. Juli 1919 eröffnete in Berlin Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft, die erste Einrichtung dieser Art. Im Mai 1933 wurde es von den Nationalsozialisten zerstört und seine Schriften öffentlich verbrannt. Der Sexualreformer befand sich seinerzeit bereits im französischen Exil. 1935 verstarb Magnus Hirschfeld am Tag seines 67. Geburtstags in Nizza. Erst 1994 wurde der Paragraph 175, gegen den er zeit seines Lebens angekämpft hatte, aus dem deutschen Strafgesetzbuch gestrichen.

Zuletzt von Gerhard am Do Aug 09, 2018 5:04 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

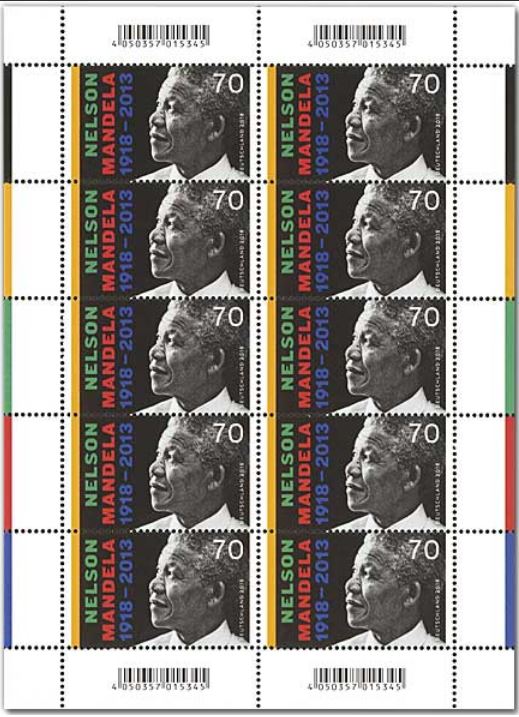

|  Thema: Sonderpostwertzeichen 100. Geburtstag Nelson Mandela Thema: Sonderpostwertzeichen 100. Geburtstag Nelson Mandela  Fr Jun 29, 2018 7:19 pm Fr Jun 29, 2018 7:19 pm | |

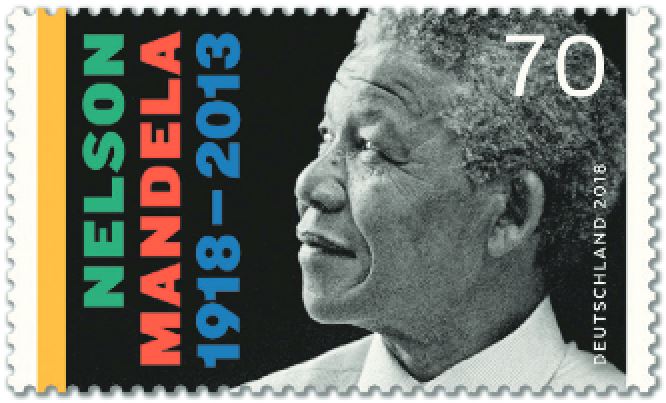

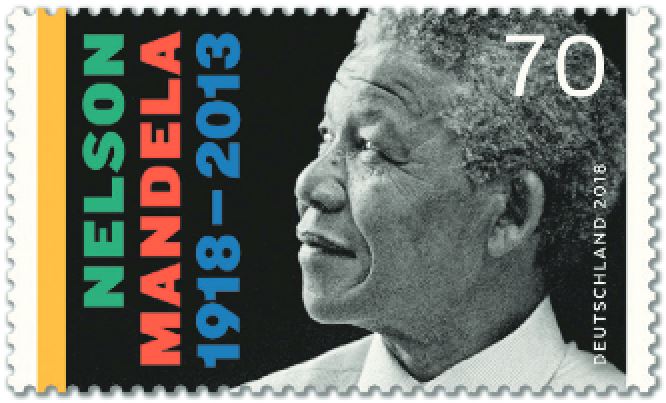

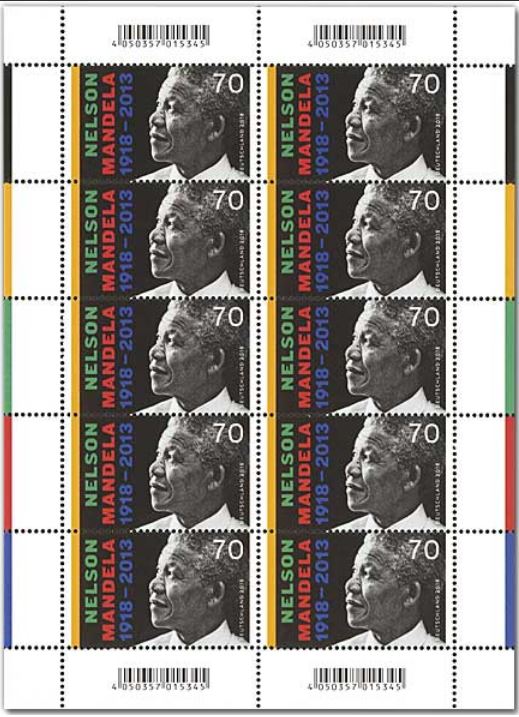

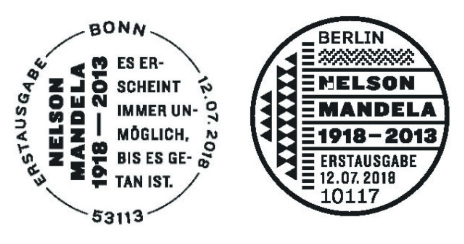

| Sonderpostwertzeichen Thema: 100. Geburtstag Nelson Mandela (Gemeinschaftsmarke mit Südafrika)  Ausgabetag: 12 .07. 2018 Wert (in Euro Cent): 70 Motiv: 100. Geburtstag Nelson Mandela Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Professorin Annette Le Fort und Professor André Heers, Berlin Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin Größe Postwertzeichen: 44,20 x 26,20 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 115 x 158 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Als Gemeinschaftsausgabe Deutschlands und Südafrikas erscheint im Juli 2018 in beiden Ländern eine Briefmarke, die dem 100. Geburtstag des Friedensnobelpreisträgers und ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas Nelson Mandela (1918–2013) gewidmet ist. Die Überwindung des Hasses und die Versöhnung zwischen der schwarzen Mehrheit und der weißen Minderheit in Südafrika sind untrennbar mit dem Namen Nelson Mandelas verbunden. Sein Leben ist geprägt vom Kampf gegen Rassentrennung, gegen soziale Ungerechtigkeit und dem Wunsch nach einer besseren Welt. Die Mitstreiter, aber auch seine politischen Gegner sind fasziniert von der Kraft und Ausstrahlung Mandelas. Nach drei Jahrzehnten in Gefangenschaft wird er 1990 entlassen und Held der „Regenbogennation“. Als Präsident des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) führt Nelson Mandela mit der Regierung die Verhandlungen zum friedlichen Übergang, über die Beseitigung des Apartheid-Systems und zur Schaffung einer neuen Verfassung. Für diese Arbeit erhält er 1993 gemeinsam mit Frederik Willem de Klerk den Friedensnobelpreis.

Zuletzt von Gerhard am Do Aug 09, 2018 5:05 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

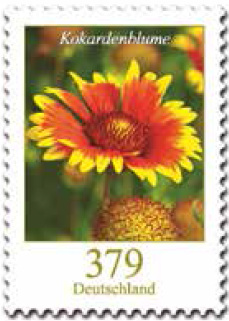

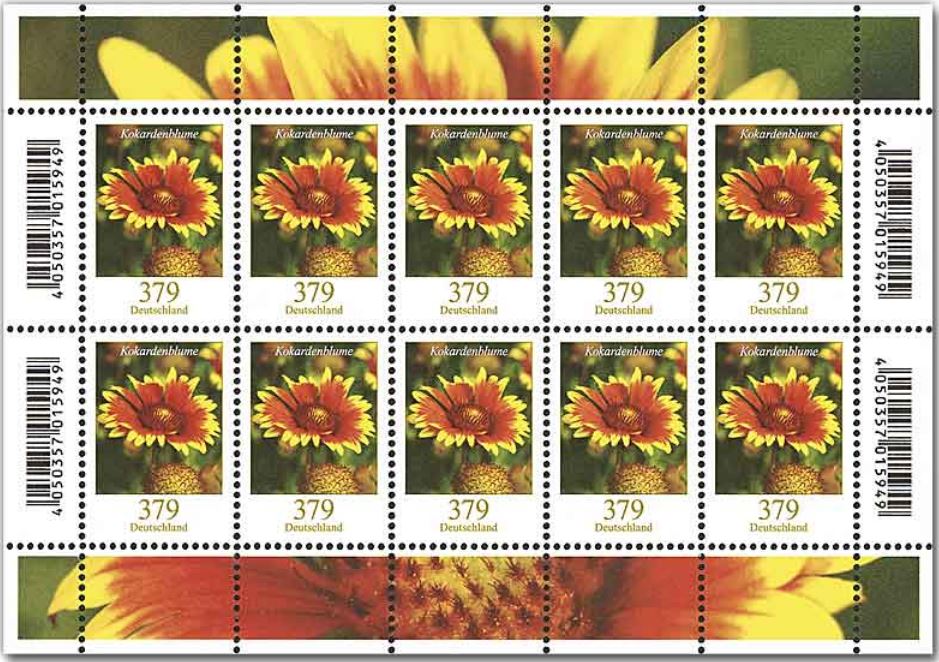

|  Thema: Dauerserie „Blumen“ Kokardenblume Thema: Dauerserie „Blumen“ Kokardenblume  Fr Jun 29, 2018 7:22 pm Fr Jun 29, 2018 7:22 pm | |

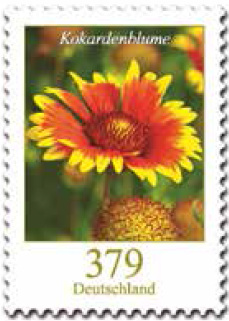

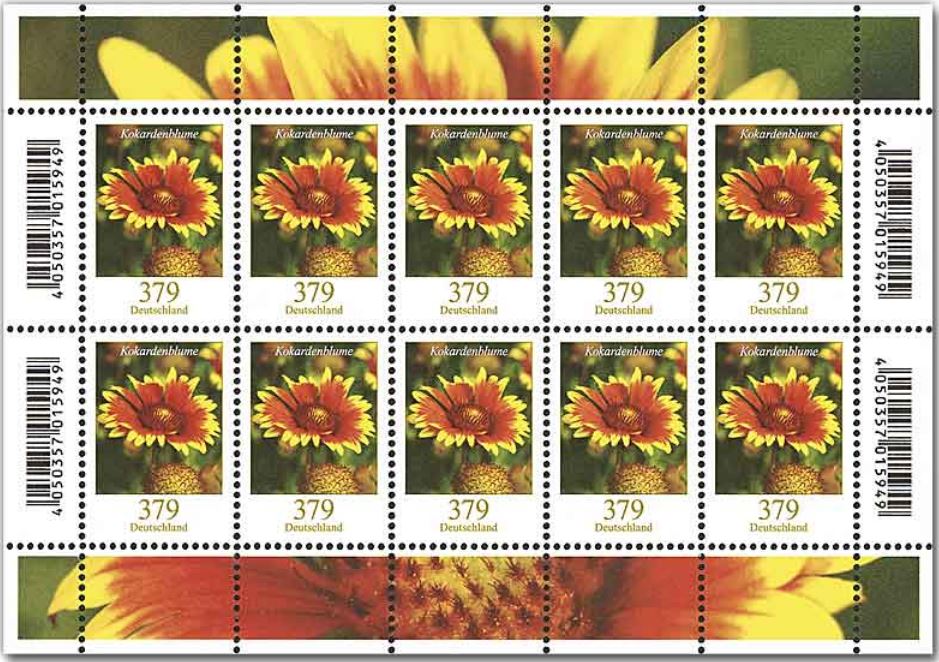

| Dauerserie „Blumen“ Thema: Kokardenblume  Ausgabetag: 12.07.2018 Wert (in Euro Cent): 379 Motiv: Kokardenblume, Foto © Stefan Klein und Olaf Neumann, Iserlohn Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Stefan Klein und Olaf Neumann, Iserlohn Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin Größe Postwertzeichen: 21,5 x 30,13 mm Kleinbogen:  Die Pflanzengattung Kokardenblumen (Gaillardia), auch Papageienblumen oder Malerblumen genannt, gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Es gibt 15 bis 29 Arten von den USA bis ins südliche Südamerika und viele Hybriden. Die körbchenförmigen Blütenstände stehen einzeln am Stängel. Es sind Hüllblätter vorhanden. Die Blütenkörbe enthalten außen einen Kranz mit 5 bis über 15 (können fehlen) zygomorphen Zungenblüten (= Strahlenblüten) und innen 20 bis über 100 radiärsymmetrische, fertile Röhrenblüten (= Scheibenblüten). Die Achänen haben einen Pappus. Als Zierpflanzen eignen sich Hybriden für große Blumenbeete. Manche Kokardenblumen-Sorten, die Wuchshöhen von 30 bis 50, selten bis zu 80 Zentimetern erreichen, sind haltbare Schnittblumen. Oft haben die körbchenförmigen Blütenstände eine rote erhabene Scheibe in der Mitte. Die Einzelblüten sind meist rot oder gelb. Die Blütezeit ist von Anfang Juni bis Oktober.

Zuletzt von Gerhard am Do Aug 09, 2018 5:06 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag Serie „Für die Jugend“ - Pilze Thema: Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag Serie „Für die Jugend“ - Pilze  Do Aug 09, 2018 4:53 pm Do Aug 09, 2018 4:53 pm | |

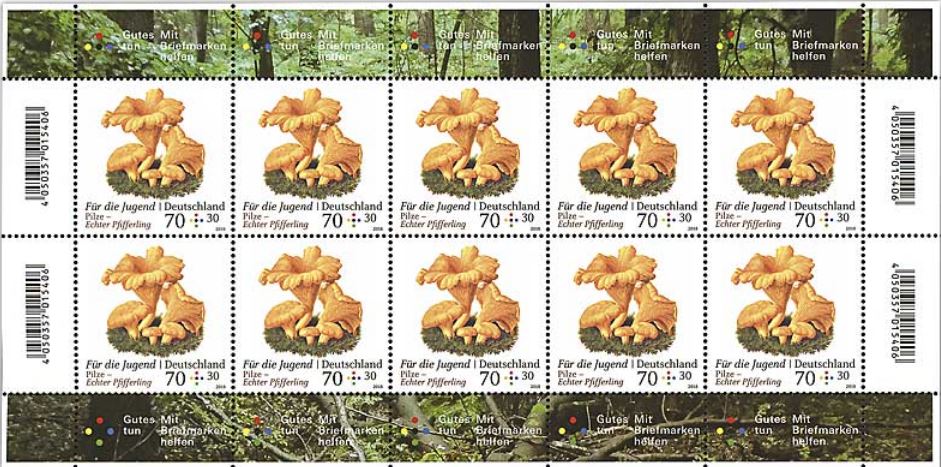

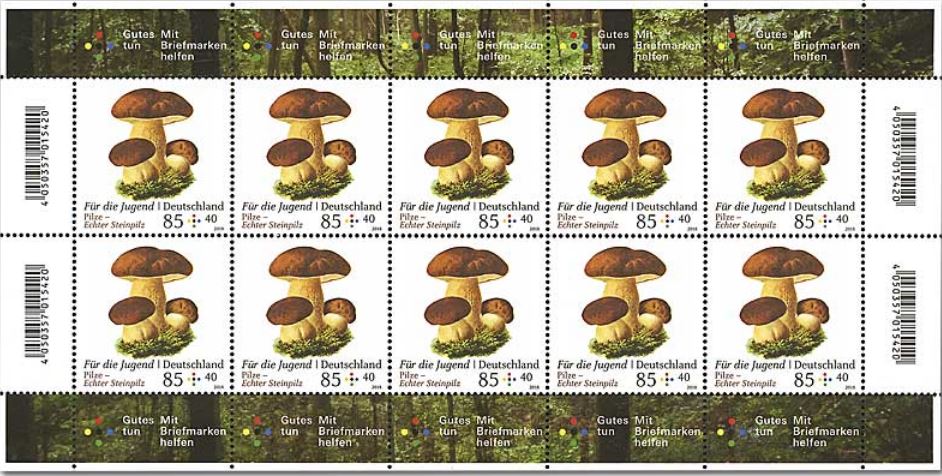

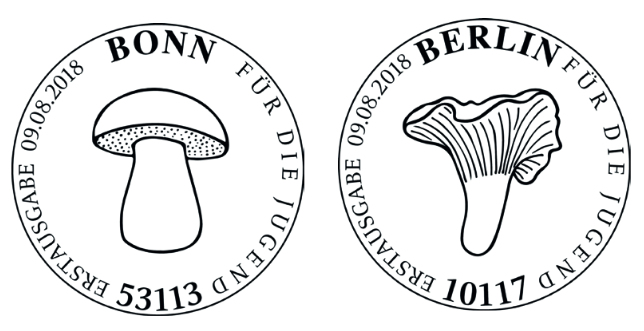

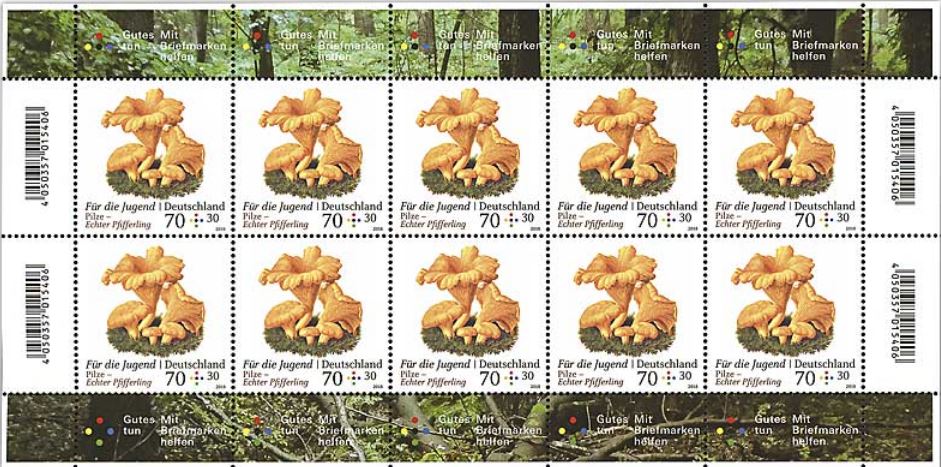

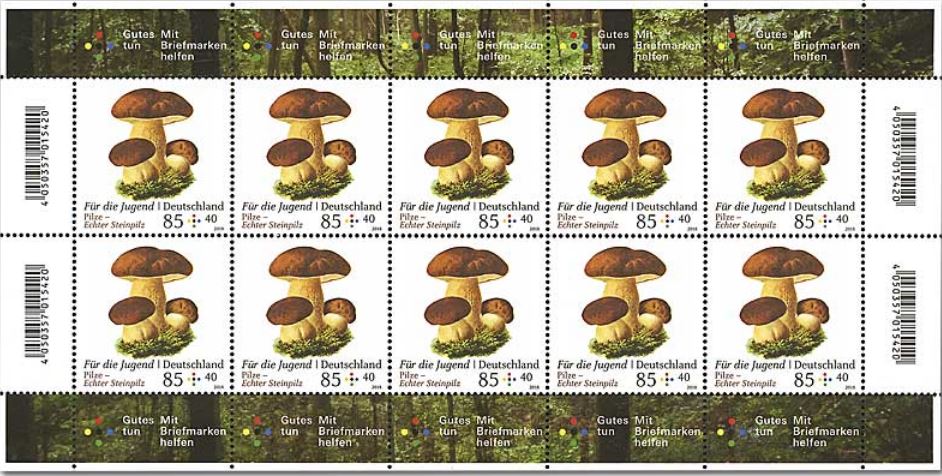

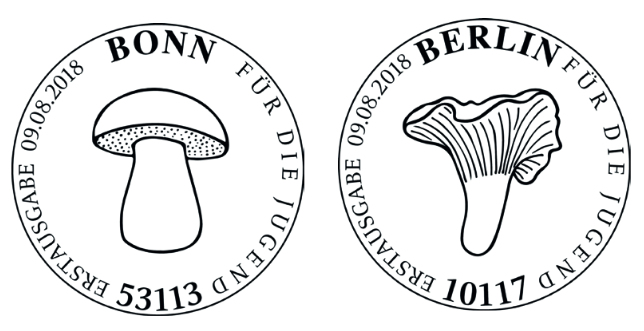

| Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag Serie „Für die Jugend“ Thema: Pilze (Echter Pfifferling, Echter Steinpilz, Maronen-Röhrling)    Ausgabetag: 09.08.2018 Wert (in Euro Cent) Motiv 1: „Echter Pfifferling“ 70 + 30 Zuschlag Motiv 2: „Echter Steinpilz“ 85 + 40 Zuschlag Motiv 3: „Maronen-Röhrling“ 145 + 55 Zuschlag Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Sibylle Haase und Prof. Fritz Haase Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security-Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach Größe Postwertzeichen: 34,89 x 34,89 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 209 x 104 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Kleinbogen:    Stempel Ausgabetag  Der Echte Pfifferling (Cantharellus cibarius) ist zwischen Juni und November häufig unter Fichten und Rotbuchen zu finden. Früher war er weit verbreitet, heute geht der natürliche Bestand stark zurück. Zu erkennen ist er an seiner charakteristischen dottergelben Farbe. Die Bezeichnung „Pfifferling“ erhielt er wegen seines pfeffrigen und würzig-aromatischen Geschmacks, während sein Duft fruchtigen Aprikosen gleichkommt. Der Hut junger Exemplare ist halbkugelig bis gewölbt, später stülpt er sich um und erhält eine Trichterform. An der Unterseite ist er mit gegabelten Leisten bedeckt, die am Stiel herablaufen und den Pilz als Leistling kennzeichnen. Der Echte Steinpilz (Boletus edulis) gehört zur Gattung der Dickröhrlinge und wächst vorzugsweise unter Fichten. Gute Voraussetzungen bieten saure Böden, Moosschichten und ein eher schattiger Standort. Sinkende Temperaturen und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit begünstigen das Wachstum. In größeren Mengen treten Steinpilze zwischen August und Oktober auf. Ihr Hut ist dickfleischig, bei jüngeren Exemplaren halbkugelig-weiß, später flacht er ab und färbt sich braun. Der Stiel ist in der oberen Hälfte von einem feinen, etwas erhabenen Netz umzogen. Der Name rührt vom harten weißen Fleisch in jungem Alter. Neben einem angenehmen Geruch hat der Pilz einen nussartigen Geschmack und ist überaus gesund. Ihm sehr ähnlich ist der Maronen-Röhrling (Imleria badia). Er kommt vorrangig im Moos oder Gras bodensaurer Nadelwälder vor, besonders unter Fichten und Kiefern. Vom Steinpilz zu unterscheiden ist er am längs gefaserten Stiel. Außerdem verfärben sich die hellgelben Röhren auf der schwammigen Unterseite auf Druck blau. Der Hut ist halbkugelig bis flach gewölbt und von dunkelbrauner Farbe, die an Esskastanien erinnert. Im Volksmund wird der Pilz daher einfach Marone genannt. Hauptsaison ist von September bis November. Die Pilze riechen obstartig und schmecken herrlich nussig mit zart säuerlicher Note. 2016 war der Maronen-Röhrling Speisepilz des Jahres. |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Serie „Wildes Deutschland“ Thema: Harz – Bergfichtenwald Thema: Serie „Wildes Deutschland“ Thema: Harz – Bergfichtenwald  Do Aug 09, 2018 4:56 pm Do Aug 09, 2018 4:56 pm | |

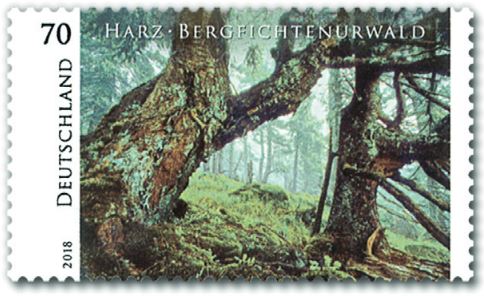

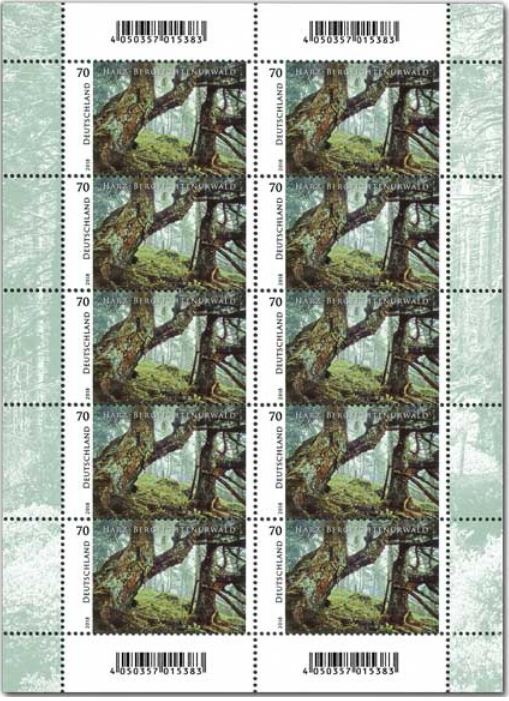

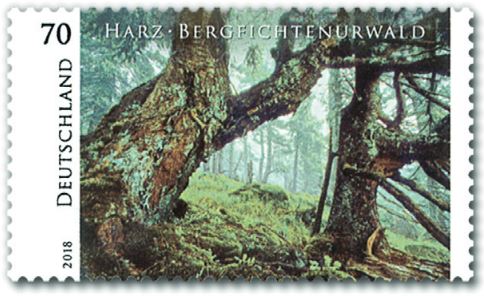

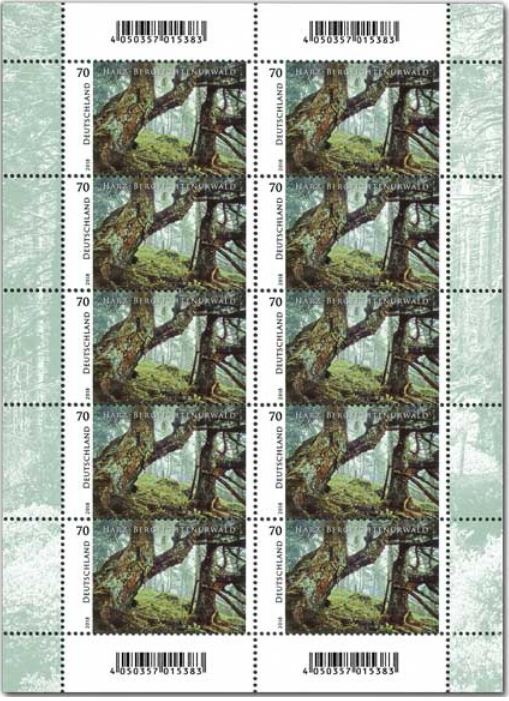

| Sonderpostwertzeichen Serie „Wildes Deutschland“

Thema: Harz – Bergfichtenwald Ausgabetag: 09.08.2018 Wert (in Euro Cent): 70 Motiv: Bergfichtenurwald am Brocken , Fichtenwald Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Prof. Dieter Ziegenfeuter, Dortmund © Norbert Rosing, Naturfotografie Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin Größe Postwertzeichen: 44,20 x 26,20 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 115 x 158 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  „Wanderer, habe Lust, hier vom Wege abzuzweigen! Dieser Steg zeigt dir eine Ur-Welt voll Werden und Vergehen: den Brockenurwald im Nationalpark Harz.“ Begrüßt und begleitet von den Versen des Schriftstellers Bernd Wolff eröffnet sich auf der mit 1142 Metern höchsten Erhebung Norddeutschlands eine unberührte Welt, die uns nur noch selten begegnet. Abzweigend von der Brockenstraße führt der etwa 200 Meter lange Urwaldstieg durch einen der letzten Bergfichtenurwälder des gesamten mitteleuropäischen Raums. Umringt von bis zu 300 Jahre alten Fichten lassen sich sämtliche Entwicklungsstadien eines der Natur überlassenen Waldes beobachten. Ab Höhenlagen von etwa 800 Metern herrschen extreme Witterungsverhältnisse: Sprühende Regenmassen, hohe Schneeberge, bittere Kälte, tosende Stürme und rund 300 Nebeltage im Jahr kennzeichnen das Wetter des Gebirgsareals. In dieser tundrenartigen Umgebung fühlt sich die Harzer Bergfichte seit Tausenden von Jahren besonders wohl. Die hoch aufragenden Bäume haben schlanke Kronen mit eng anliegenden plattenförmigen Ästen, die dem Wind kaum Angriffsfläche bieten. Auch der viele Schnee findet nur schwer Halt. Bei 1100 Höhenmetern wird es dann selbst der bizarr verbogenen Fichte zu wild. Eine natürliche Waldgrenze markiert den Übergang zur baumlosen Bergheide auf dem Gipfel des Brockens. Flora und Fauna im Bergfichtenurwald sind ebenfalls an die klimatischen Bedingungen angepasst. Kälteunempfindliche Moospolster und Flechtenkrusten überziehen Baumrinden oder Felsblöcke. Kniehoch steht ein Teppich aus üppigem Grün. Ende der 1980er Jahre kehrte der lang vermisste kleine Sperlingskauz in die Hochlagen des Mittelgebirges zurück. Um den Brockenurwald zu schützen und weitere Wälder in darunterliegenden Höhenlagen der Wildnis übergeben zu können, gehören etwa zehn Prozent des Harzes zu einem gemeinsamen Nationalpark der Länder Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Bis 2022 soll auf 75 Prozent der Fläche die ureigene biologische Vielfalt zu neuem Leben erwachen. |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Serie „Für den Umweltschutz“ Thema: Biologische Vielfalt Thema: Serie „Für den Umweltschutz“ Thema: Biologische Vielfalt  Mi Sep 19, 2018 5:49 pm Mi Sep 19, 2018 5:49 pm | |

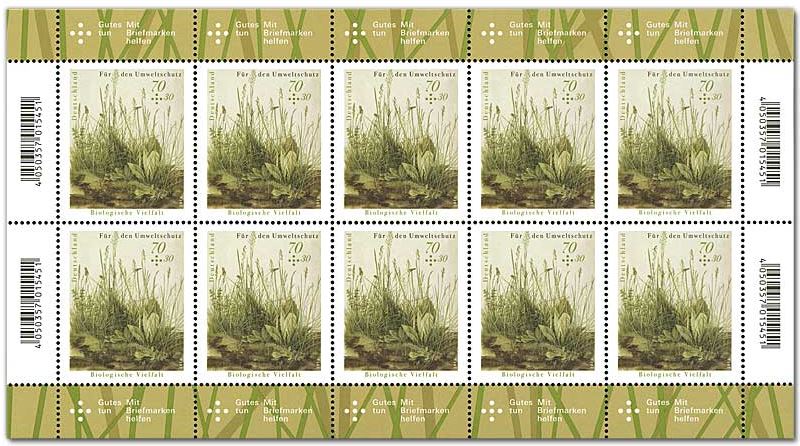

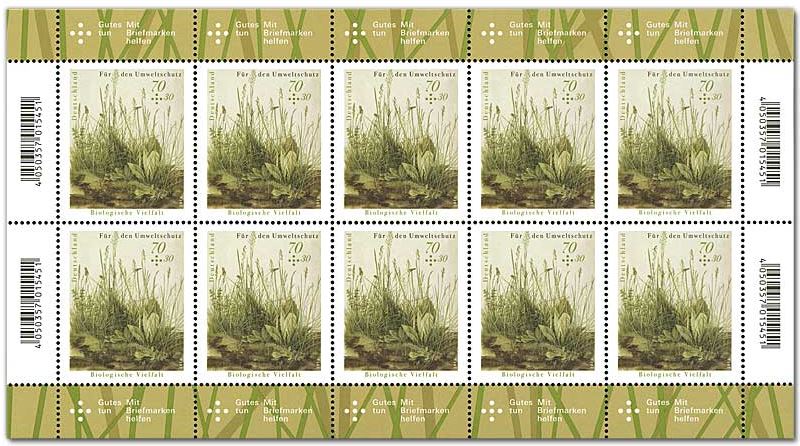

| Sonderpostwertzeichen

Serie „Für den Umweltschutz“

Thema: Biologische Vielfalt Ausgabetag: 13.09.2018 Wert (in Euro Cent): 70 + 30 Zuschlag Motiv: Biologische Vielfalt Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Werner Hans Schmidt, Frankfurt am Main Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH Größe Postwertzeichen: 33 x 39 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 191 x 104 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Auch wenn wir sie nicht immer bewusst wahrnehmen, begegnet sie uns doch überall: biologische Vielfalt. Dazu brauchen wir nur einmal einen Blick auf den begrünten Wegesrand zu werfen. Schon Albrecht Dürer schien fasziniert von der Fülle, die ein einziges Stück Rasen aufbringen kann. Im Jahre 1503 schuf Nürnbergs berühmter Maler „Das große Rasenstück“, eine der ersten und bekanntesten Naturstudien der deutschen Kunstgeschichte. Eine enorme Symbolwirkung in sich tragend, schmückt das Aquarell nun auch das im September erscheinende Postwertzeichen der Serie „Für den Umweltschutz“. Biologische Vielfalt umfasst sämtliche Tier- und Pflanzenarten, die genetischen Besonderheiten innerhalb der Arten sowie die unterschiedlichen Lebensräume. Alle drei Bereiche durchdringen sich gegenseitig: Pflanzen und Tiere sind auf bestimmte Biotope genauso angewiesen wie auf andere Lebewesen. Verändern sich die Bedingungen, verbessern genetische Unterschiede die Anpassungsfähigkeit. Lebensräume wiederum werden von den darin lebenden Organismen beeinflusst und sind abhängig von Boden-, Klima- und Wasserverhältnissen. Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen sorgen für sauberes Wasser, frische Luft, ein angenehmes Klima und fruchtbare Böden. Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren hat jede Region ihre ganz individuelle biologische Vielfalt. In diesem facettenreichen Spektrum bildet der Mensch keine Ausnahme – die Gesamtheit der Biodiversität ist unsere existenzielle Grundlage. Doch wir nutzen die Natur über ihre Leistungsfähigkeit hinaus: Seit Jahrzehnten nimmt die biologische Vielfalt stark ab. Aus diesem Grund haben die Vereinten Nationen die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade Biologische Vielfalt erklärt. Auch in Deutschland engagiert sich eine Vielzahl von Menschen für dieses weltweite Anliegen. Ziel ist es, öffentliches Interesse zu wecken, zum Handeln anzuregen und jedem Einzelnen bewusst zu machen: Was einmal verloren gegangen ist, lässt sich nicht wiederherstellen |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Serie „Tag der Briefmarke“ Thema: 150 Jahre Norddeutscher Postbezirk Thema: Serie „Tag der Briefmarke“ Thema: 150 Jahre Norddeutscher Postbezirk  Mi Sep 19, 2018 6:08 pm Mi Sep 19, 2018 6:08 pm | |

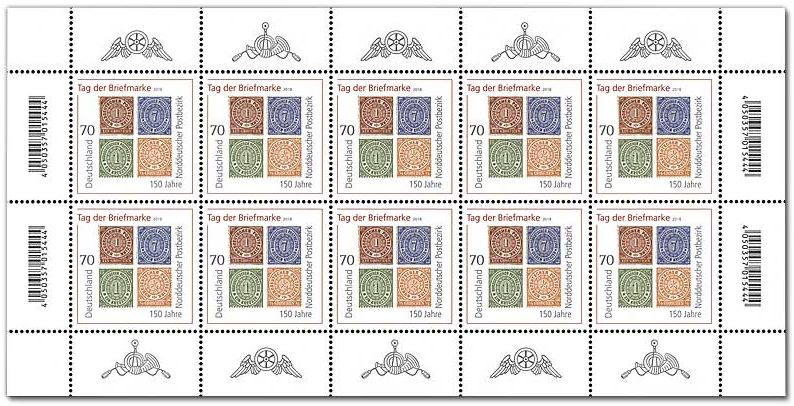

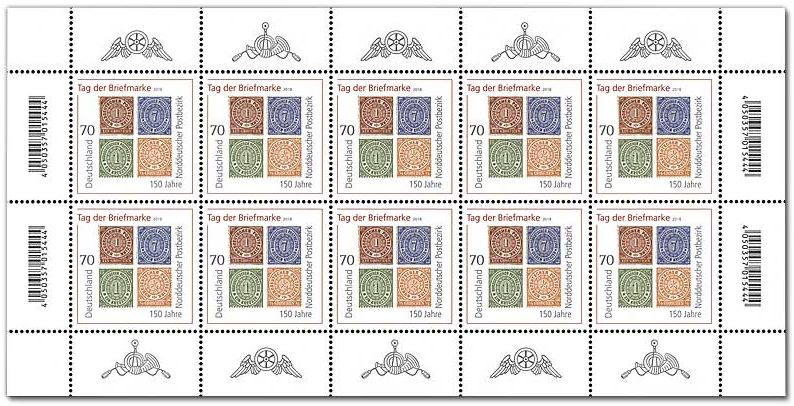

| Sonderpostwertzeichen

Serie „Tag der Briefmarke“

Thema: 150 Jahre Norddeutscher Postbezirk Ausgabetag: 13.09.2018 Wert (in Euro Cent): 70 Motiv: 150 Jahre Norddeutscher Postbezirk Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Ursula Lautenschläger, Berlin Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security-Print GmbH & Co. KG Größe Postwertzeichen: 34,89 x 34,89 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 209 x 104 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Im Rahmen der Serie „Tag der Briefmarke“ erscheint am 13. September 2018 das Motiv „150 Jahre Norddeutscher Postbezirk“. Das Postwertzeichen soll an eine kurze, aber wichtige Periode in der Zeitgeschichte erinnern, als zum ersten Mal in Deutschland ein einheitliches Postwesen entstand. Mit den sogenannten Einigungskriegen gegen Dänemark (1864) und Österreich (1866) leitete das Königreich Preußen die Gründung des Deutschen Reiches ein. Alle Staaten nördlich der Mainlinie wurden in den 1867 geschaffenen Norddeutschen Bund unter preußischer Führung eingegliedert. Dessen postalische Belange übernahm der „Norddeutsche Postbezirk“. Darin waren alle deutschen Staaten – mit Ausnahme von Bayern, Württemberg und Baden – zu einem Verkehrsgebiet vereinigt. Am 1. Januar 1868 traten das Postgesetz, das Posttaxgesetz, das Reglement zum Taxgesetz und andere Verwaltungsgesetze des Norddeutschen Bundes in Kraft. Da jedoch immer noch mehrere Währungen parallel existierten, gab die Norddeutsche Postverwaltung zugleich Marken in Groschen, Kreuzern und Schillingen heraus. Als größte Errungenschaft erwies sich die Einführung von einheitlichen Gebühren für alle im Norddeutschen Bund zusammengeschlossenen Länder und deren Vertragsstaaten. Ein einfacher Brief bis zu einem Gewicht von 1 Loth (16 2/3 Gramm) kostete nunmehr – selbst bei verschiedenen Entfernungen – 1 Silbergroschen bzw. 3 Kreuzer. Zum 1. Juli 1870 setzte Heinrich Stephan, seit dem 26. April Generalpostdirektor des Norddeutschen Bundes, die Einführung der von ihm bereits 1865 vorgeschlagenen Correspondenz-Karte durch. Die später unter dem Begriff Ansichtskarte offen lesbare Mitteilung wurde sofort ein voller Erfolg, obwohl sie vorerst das gleiche Porto kostete wie ein Brief. In den vier Jahren ihres Bestehens sind im Zuständigkeitsbereich der Norddeutschen Post 470 Postanstalten eröffnet worden. Im Jahr 1871 gab es bereits 4340 Poststellen. Deren Zahl erhöhte sich bis 1872 auf 4927. |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: „Mikrowelten“ Thema: Kohlenstofffasern Thema: „Mikrowelten“ Thema: Kohlenstofffasern  Mi Sep 19, 2018 6:11 pm Mi Sep 19, 2018 6:11 pm | |

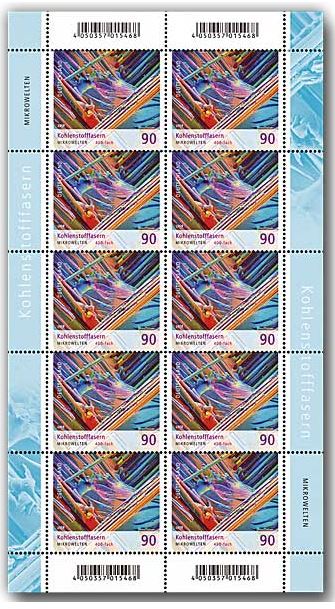

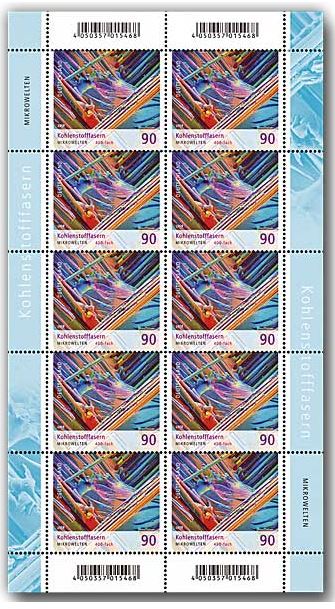

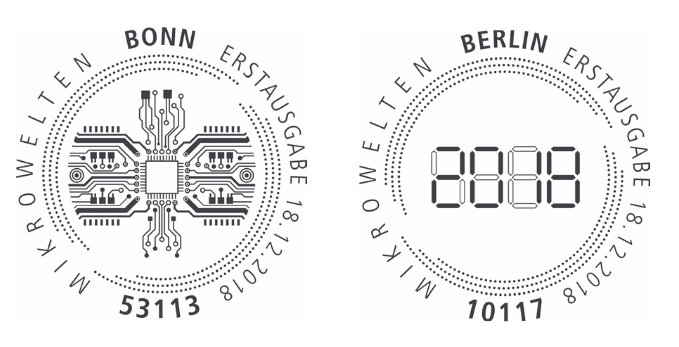

| Sonderpostwertzeichen

Serie „Mikrowelten“

Thema: Kohlenstofffasern Ausgabetag: 13.09.2018 Wert (in Euro Cent): 90 Motiv: Kohlenstofffaser Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Andrea Voß-Acker, Wuppertal Papier: gestrichenes, weißes und fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin Größe Postwertzeichen: 39 x 33 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 104 x 191 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Seit mehr als 60 Jahren dringt Manfred P. Kage in die Schönheit und Sensibilität mikrokosmischer Welten vor. Einst erkannte der gelernte Chemotechniker den ästhetischen Reiz von unter dem Mikroskop sichtbar gemachten kleinsten Strukturen. Mit selbst konstruierten Gerätschaften und Spezialfiltern erreichte der Pionier der Mikrofotografie eine einmalige Schärfe inmitten eines prächtigen Farbenspiels. Im Mittelpunkt stand von Beginn an die Verbindung von Kunst und Wissenschaft. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die Darstellung von Kohlenstofffasern in 400-facher Vergrößerung: Aus Kages Sicht eröffnet sich dem Betrachter eine völlig neue Perspektive auf den für Industrie und Wissenschaft so bedeutenden Hightech-Werkstoff. Die Herstellung der Fasern erfolgt durch die kontrollierte Verbrennung kohlehaltiger Ausgangsstoffe. Dabei werden alle Elemente außer Kohlenstoff weitgehend entfernt. Je nach Oxidationstemperatur und Verbrennungsbedingungen ergeben sich unterschiedliche Eigenschaften, vor allem in Bezug auf Elastizität und Festigkeit. Eine Faser hat einen Durchmesser von 5 bis 7 Mikrometern in nahezu beliebiger Länge. 1000 bis 48.000 solcher Einzelfilamente werden zu einem Multifilamentgarn zusammengefasst und aufgespult. Die synthetisch erzeugten Kohlenstofffasern sind besonders fest und widerstandsfähig, dennoch äußerst leicht und kompatibel. Im Verbund mit weiteren Substanzen wie Metall oder Harz entstehen kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe. Diese können überall dort eingesetzt werden, wo ein möglichst geringes Gewicht bei extremer Belastbarkeit erzielt werden soll – so etwa in der Luft- und Raumfahrt. Die einzigartigen Eigenschaften des effizienten Hochleistungswerkstoffs bewirken eine höhere Nutzlast, mehr Sicherheit und Komfort. Gleichzeitig können Emissionen und Kraftstoffverbrauch reduziert werden. Ähnlich sieht es in der Automobilindustrie aus. Die Lösung vieler technischer Herausforderungen ist nur durch den Einsatz des innovativen Hightech-Materials vorstellbar. |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Dauerserie Blumen Thema: Hauswurz Thema: Dauerserie Blumen Thema: Hauswurz  So Sep 30, 2018 6:56 pm So Sep 30, 2018 6:56 pm | |

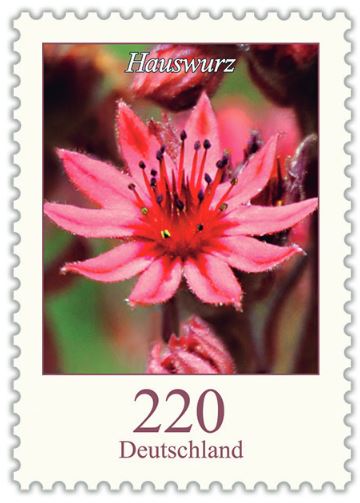

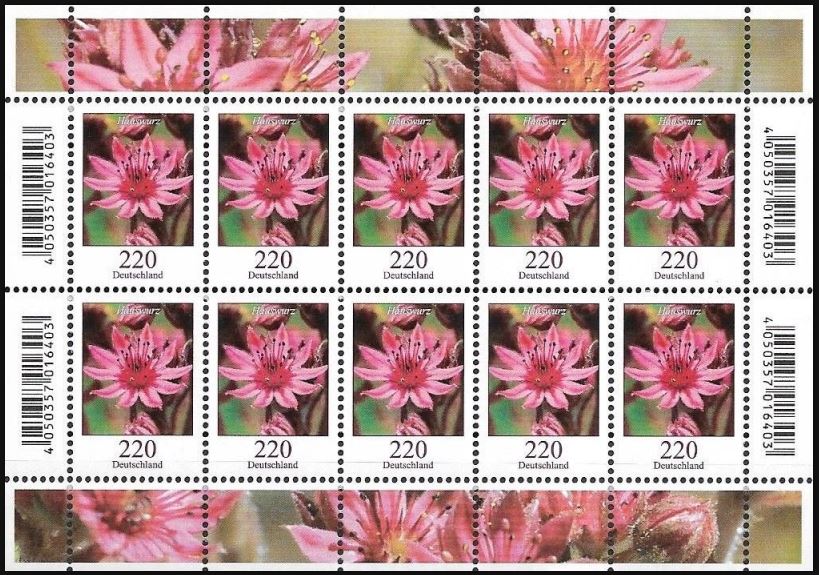

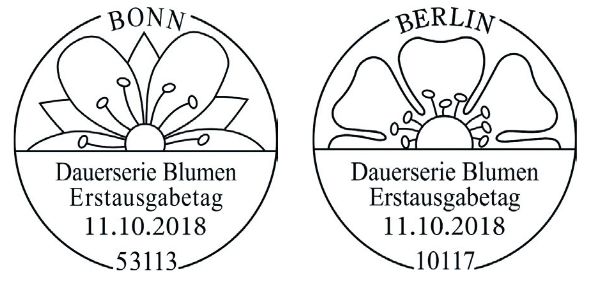

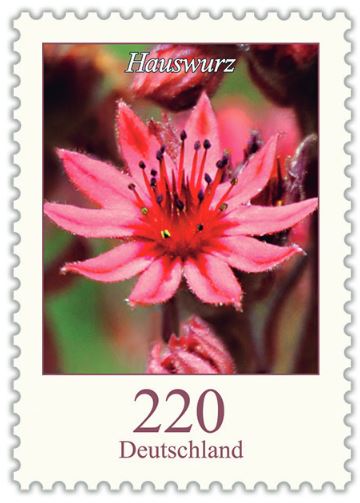

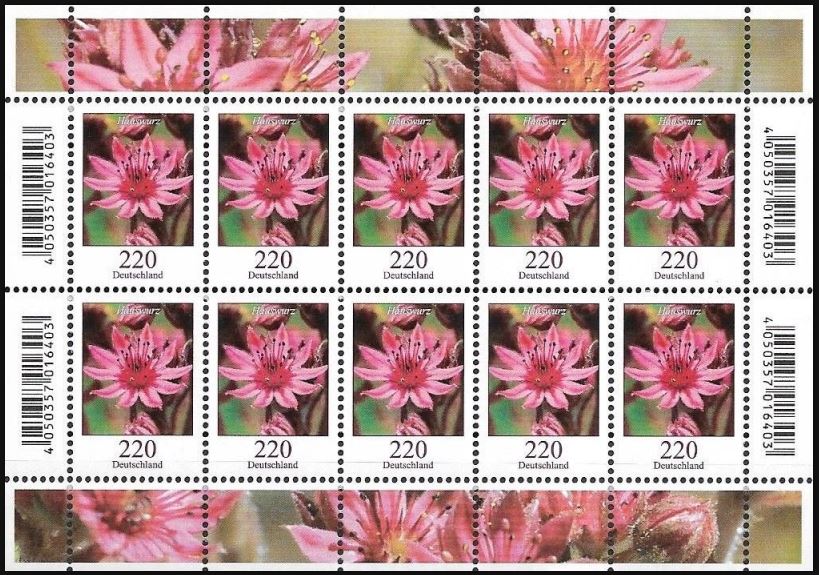

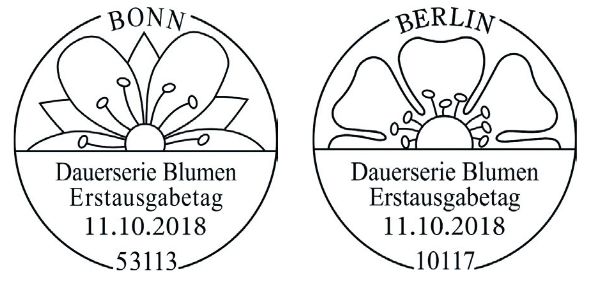

| Dauerserie Blumen Thema: Hauswurz  Ausgabetag: 11.10. 2018 Wert (in Euro Cent): 220 Motiv: Hauswurz Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Stefan Klein und Olaf Neumann, Iserlohn Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin auf gestrichenem, weißen und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 21,50 x 30,13 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 129 x 90,40 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Die Hauswurz (Sempervivum) gehört zur Familie der Dickblattgewächse (Crassulaceae). Ihr botanischer Name leitet sich von den lateinischen Worten „semper“ für „immer“ und „vivus“ für „lebend“ ab. Der deutsche Trivialname „Hauswurz“ hat seinen Ursprung im althochdeutschen Begriff „wurz“, der damals synonym für Wurzeln oder Pflanzen verwendet wurde. Innerhalb der Gattung Hauswurz wurden ca. 200 Arten beschrieben, jedoch sind nur 40 bis 60 davon botanisch anerkannt. Die immergrünen, ausdauernden Pflanzen sind hauptsächlich in den Gebirgen Europas, aber auch im Bergland von Kleinasien zu finden. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich halbmondförmig von Nordafrika, durch die Gebirge Spaniens, die Alpen, die Karpaten, den Balkan, Nordost-Anatolien und Armenien bis zum Kaukasus. Die Vertreter der Gattung leben hauptsächlich auf sonnenbeschienenen Felsen und in steinigen Gebieten der montanen, subalpinen und alpinen Zone. Die robuste, winterharte Staude erträgt Hitze problemlos und behält auch in der kalten Jahreszeit ihre Blätter. Fast alle Arten produzieren kleine gelbe, rosa oder weiße sternförmige Blüten. Ihre schönen, symmetrischen Blattrosetten breiten sich zu dichten Polstern aus und machen sie zum attraktiven Gestaltungselement für Kleingärten, Terrassen, Mauern und Hänge. Wie alle Sukkulenten können sie in ihren Blättern Wasser speichern und vertragen Trockenheit sehr gut. Die Pflanzen beginnen erst nach einigen Jahren zu blühen. Nach der Blüte sterben die Rosetten zwar ab, hinterlassen jedoch zahlreiche Nebenrosetten. Offensichtlich sind alle Mitglieder von Sempervivum sehr nahe miteinander verwandt, zeigen aber eine große Variabilität. Als Konsequenz daraus wurden viele Unterarten, Varietäten und Formen beschrieben. Für Pflanzenliebhaber, die nicht viel Zeit für die Pflege aufbringen möchten, ist sie die perfekte Wahl. Züchter und Freunde der Gattung mit ihren mittlerweile über 7000 Sorten haben in Deutschland die Fachgruppe Sempervivum/Jovibarba innerhalb der Gesellschaft der Staudenfreunde gegründet.

Zuletzt von Gerhard am Mo Nov 05, 2018 7:42 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen Thema: Dinner for One Thema: Sonderpostwertzeichen Thema: Dinner for One  So Sep 30, 2018 6:58 pm So Sep 30, 2018 6:58 pm | |

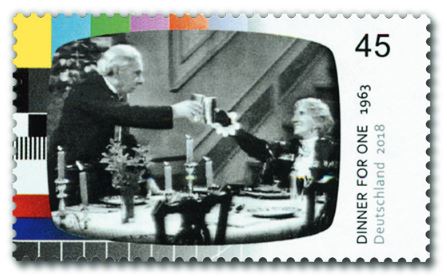

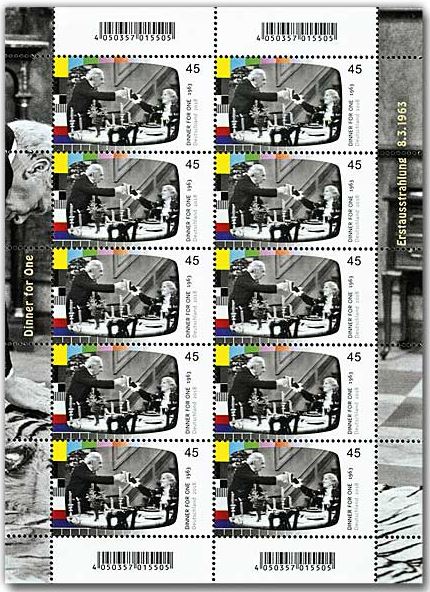

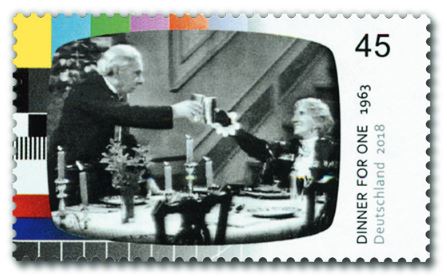

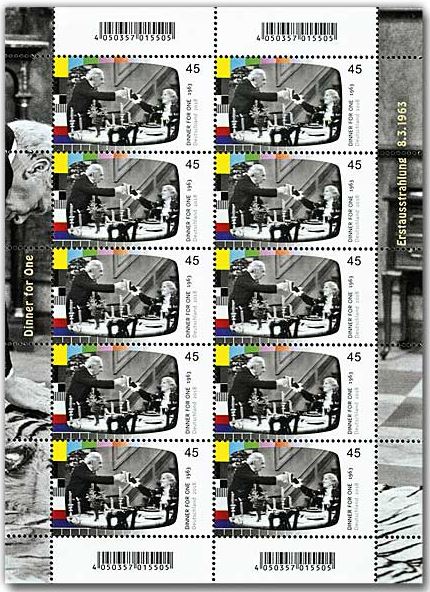

| Sonderpostwertzeichen Serie „Deutsche Fernsehlegenden“ Thema: Dinner for One Ausgabetag: 11.10. 2018 Wert (in Euro Cent): 45 Motiv: Dinner for One Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Thomas Steinacker, Bonn Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin auf gestrichenem, weißen und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 44,20 x 26,20 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 115 x 158 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  „The same procedure as last year, Miss Sophie?“ – „The same procedure as every year, James!“ Jedes Jahr aufs Neue begleiten wir die rüstige Miss Sophie, gespielt von May Warden, durch ihren 90. Geburtstag. „Dinner for One“ ist ein fester Bestandteil des Silvester-Fernsehprogramms aller dritten Programme der ARD. Dabei ist das Schauspiel nicht einmal synchronisiert. Als eine der wenigen Sendungen im deutschen Fernsehen wird „Dinner for One“ ausschließlich auf Englisch gezeigt. Um den Ulk zu verstehen, ist mehr als die Körpersprache des Butler-Darstellers Freddie Frinton allerdings gar nicht nötig. Zu Beginn führt Moderator Heinz Piper als Conférencier in die Geschichte ein. Wie in jedem Jahr hat Miss Sophie ihre vier engsten Freunde – Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom – zum Geburtstag eingeladen. Weil diese inzwischen jedoch alle verstorben sind, muss Butler James nicht nur das Festtagsessen servieren, sondern in die Rolle eines jeden Gastes schlüpfen. Es folgen vier Gänge mit passenden alkoholischen Getränken, die selbstverständlich geleert werden müssen. Während James Runde für Runde der Gastgeberin zuprostet, verliert er zusehends seine würdevolle Haltung. Durch das Stück ziehen sich mehrere Running Gags: Insgesamt fünfmal – vor jedem Gang und zum Schluss, als sich die beiden gemeinsam zurückziehen – fragt der Butler nach dem diesjährigen Ablauf und erhält die entsprechende Antwort. Elfmal sogar stolpert er über den Kopf des ausgelegten Tigerfells. Der am 8. März 1963 in der Sendung „Guten Abend, Peter Frankenfeld“ ausgestrahlte Sketch begeisterte die deutschen Zuschauer. Die daraufhin vom NDR veranlasste Aufzeichnung vor Live-Publikum war allerdings in sehr unregelmäßigen Abständen zu sehen – bis sie 1972 ins Silvesterprogramm aufgenommen wurde. Schnell entwickelte der 18-minütige Sketch Kultstatus. Bereits 1988 erhielt er einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde „als weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion“.

Zuletzt von Gerhard am Di Okt 09, 2018 7:45 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen Serie „Schätze aus deutschen Museen“ Thema: Sonderpostwertzeichen Serie „Schätze aus deutschen Museen“  So Sep 30, 2018 7:00 pm So Sep 30, 2018 7:00 pm | |

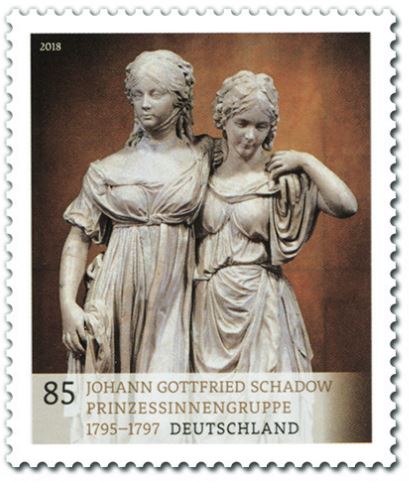

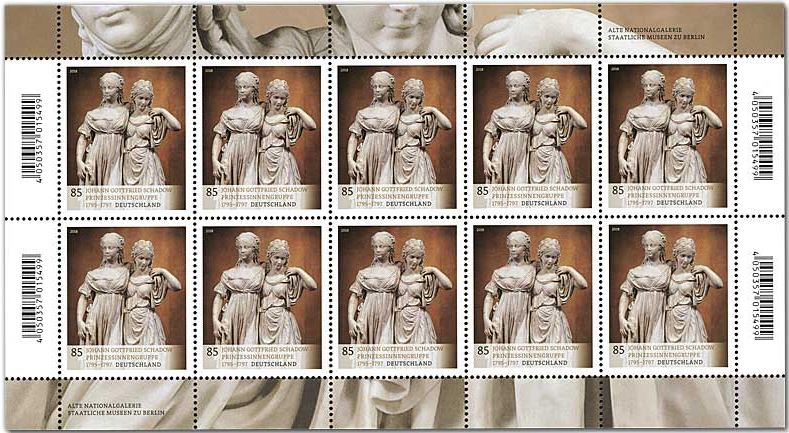

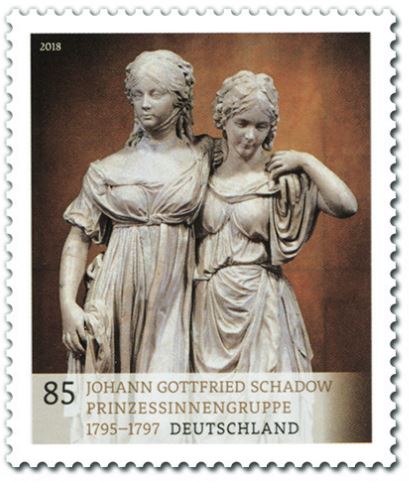

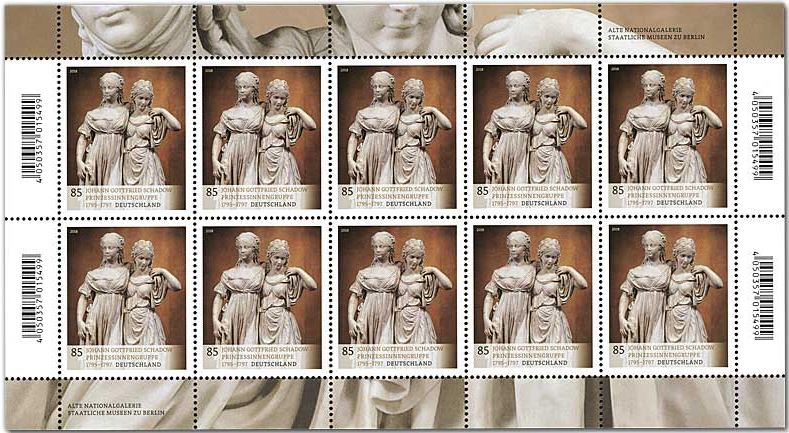

| Sonderpostwertzeichen Serie „Schätze aus deutschen Museen“ Thema: Johann Gottfried Schadow – Die Prinzessinnengruppe Ausgabetag: 11.10. 2018 Wert (in Euro Cent): 85 Motiv: Johann Gottfried Schadow - Die Prinzessinnengruppe Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Klein und Neumann, Iserlohn Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin auf gestrichenem, weißen und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 33 x 39 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 191 x 104 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Ende des 18. Jahrhunderts entzückten Luise und Friederike, die Töchter des Herzogs von Mecklenburg-Strelitz, halb Europa. Selbst der preußische König Friedrich Wilhelm II. war so verzaubert von ihrer Schönheit, dass er sie mit zweien seiner Söhne vermählen ließ. Kronprinz Friedrich Wilhelm heiratete die ältere Luise und Prinz Ludwig ehelichte Friederike. Wegen ihres ungezwungenen Naturells waren die Schwestern vor allem bei der Bevölkerung außerordentlich beliebt. Eine nach ihrem Vorbild geformte Doppelstatue, geschaffen von Johann Gottfried Schadow, einem der bedeutendsten Bildhauer seiner Zeit, gilt heute als Hauptwerk des deutschen Frühklassizismus. Der bekannte Modelleur erhielt den Auftrag, zunächst einmal zwei Porträtbüsten der Prinzessinnen anzufertigen. 1795 fertiggestellt, gefielen sie dem kunstbeflissenen König so gut, dass er die Order für ein lebensgroßes Doppelstandbild erteilte. Noch im selben Jahr konnte die Skulptur aus Gips auf der Herbstausstellung der Akademie der Künste zu Berlin präsentiert werden. Die Fachwelt war sich einig: Dieses Meisterwerk verdiene eine Ausführung in Marmor. Schadow machte sich erneut an die Arbeit und vollendete eines seiner imposantesten Werke im Jahre 1797. Locker-leicht lehnt sich die Kronprinzessin in zärtlicher Umarmung an ihre jüngere Schwester. Erhaben blickt sie nach oben, wirkt selbstbewusst und charakterstark. Friederike schaut dagegen zur Erde, erscheint damit bescheidener und verträumter. Das innige Verhältnis der beiden spiegelt sich in den symmetrischen Falten ihrer antik anmutenden hauchdünnen Empire-Gewänder, die zu einer unzertrennlichen Einheit verwoben sind. Gemeinsam bilden die Figuren eine pyramidale Gesamtform, deren Spitze weit über ihren Köpfen liegt, um Verbundenheit und Offenherzigkeit zu symbolisieren. Als Ranghöhere und Ältere steht Luise rechts, während Friederike geringfügig zurücktritt. Heute ist die Prinzessinnengruppe in der Eingangsachse der Alten Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel zu bestaunen.

Zuletzt von Gerhard am Di Okt 09, 2018 7:46 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen Serie „Lübecker Märtyrer“ Thema: Sonderpostwertzeichen Serie „Lübecker Märtyrer“  So Sep 30, 2018 7:02 pm So Sep 30, 2018 7:02 pm | |

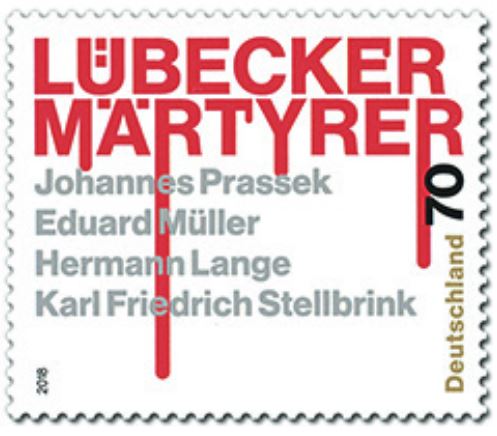

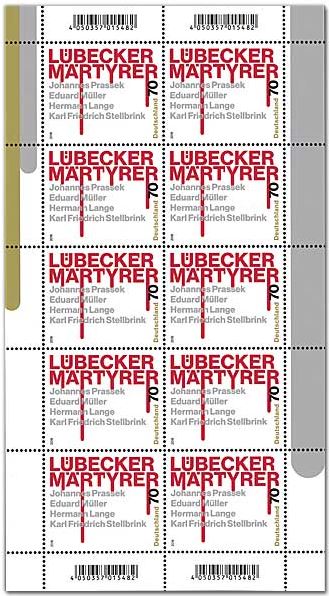

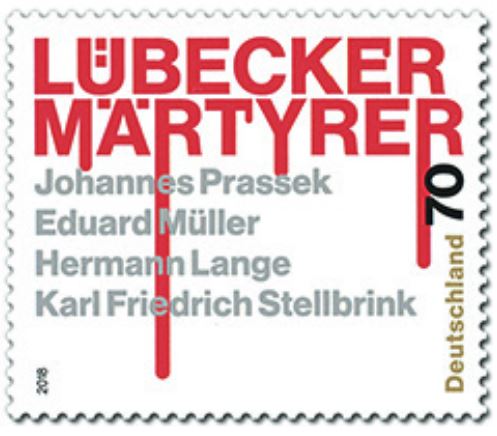

| Sonderpostwertzeichen Serie „Lübecker Märtyrer“  Ausgabetag: 11.10. 2018 Wert (in Euro Cent) 70 Motiv: Lübecker Märtyrer Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Christopher Jung, Berlin Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin auf gestrichenem, weißen und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 39 x 33 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 104 x 191 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Vier Lübecker Geistliche überwanden die trennenden Grenzen der Konfessionen, fanden zu gemeinsamem Urteil und Handeln. Sie fühlten sich allein ihrem Glauben, nicht kirchlichen Vorgesetzten oder NS-Politikern verpflichtet. Die katholischen Kapläne der Pfarrei Herz Jesu, Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prassek, sowie der evangelische Pastor der Lutherkirche, Karl Friedrich Stellbrink, äußerten in der Öffentlichkeit kritische Bemerkungen zu den Unrechtstaten der Nationalsozialisten. Dafür wurden die als Lübecker Märtyrer bezeichneten Pfarrer verhaftet und zum Tod verurteilt. Die Priester diskutierten mit Jugendlichen über ethische wie politische Fragen und eröffneten ihnen damit ungewohnte Horizonte. In Predigten und persönlichen Zeugnissen protestierten sie gegen die menschenverachtende Weltanschauung der damaligen Machthaber und gerieten so in den Blick der Gestapo. Nachdem Karl Friedrich Stellbrink in der Palmsonntagspredigt 1942 verkündet hatte, dass durch den britischen Luftangriff auf Lübeck „Gott mit mächtiger Stimme“ gesprochen habe, wurde er denunziert und am 7. April 1942 verhaftet. Ihm folgten Johannes Prassek am 18. Mai, Hermann Lange am 15. Juni, Eduard Müller am 22. Juni und weitere 18 katholische Laien. Nach einer einjährigen Untersuchungshaft verurteilte der 2. Senat des Volksgerichtshofs in einem Prozess in Lübeck die vier Geistlichen am 22. und 23. Juni 1943 wegen Hochverrats, Rundfunkverbrechen, Zersetzung der Wehrkraft und landesverräterischer Feindbegünstigung zum Tod. Ihre Hinrichtung erfolgte am 10. November 1943 im Hamburger Gefängnis am Holstenglacis im Abstand von jeweils drei Minuten durch das Fallbeil. Die katholischen Kapläne Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prassek wurden am 25. Juni 2011 in Lübeck in einem feierlichen Gottesdienst in das Verzeichnis der Seligen aufgenommen. Kardinal Walter Kasper, der die Predigt vor dem Lübecker Dom hielt, gedachte dabei auch des evangelischen Pastors Karl Friedrich Stellbrink. |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag „Weihnachten“ Thema: Kirchenfenster Thema: Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag „Weihnachten“ Thema: Kirchenfenster  Mo Nov 05, 2018 7:18 pm Mo Nov 05, 2018 7:18 pm | |

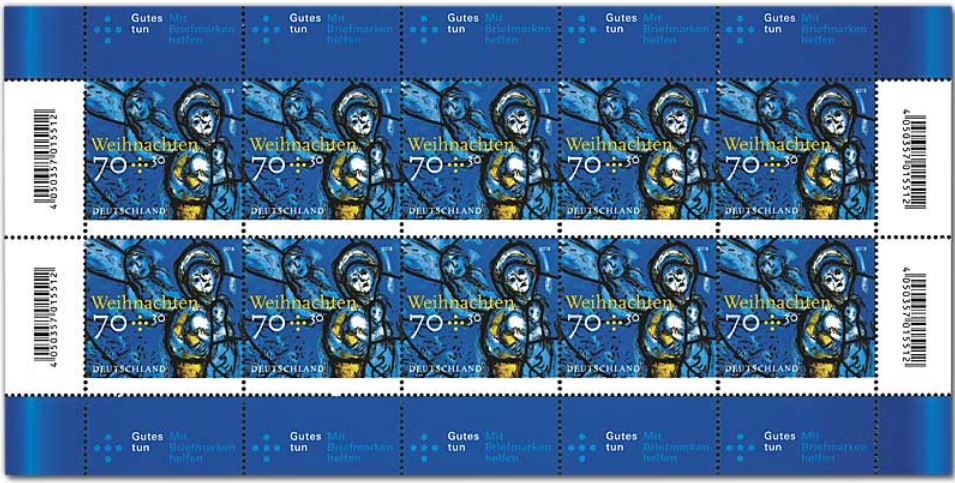

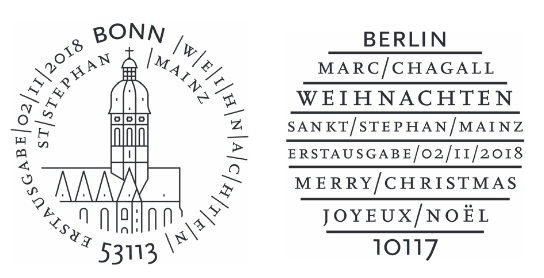

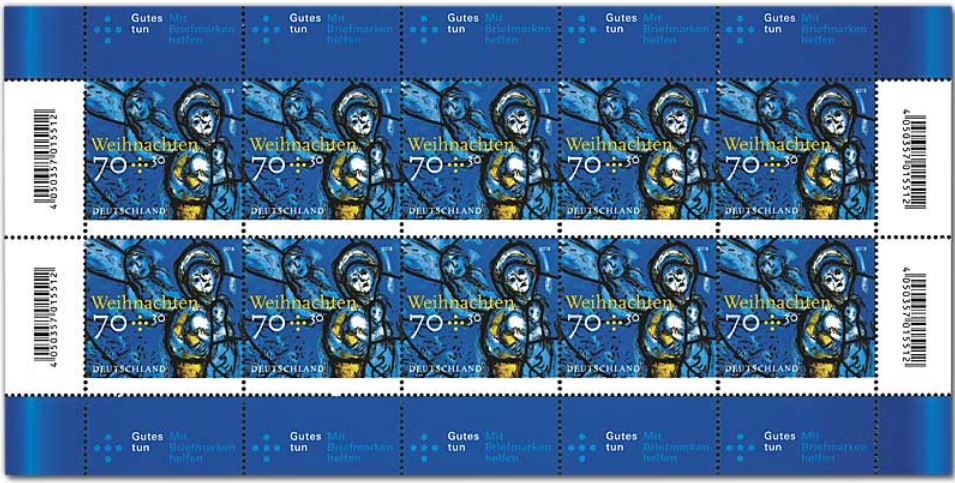

| Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag Serie „Weihnachten“ Thema: Kirchenfenster  Ausgabetag: 02 .11. 2018 Wert (in Euro Cent): 70 + 30 Zuschlag Motiv: Kirchenfenster Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Designbüro Behr, Köln Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin auf gestrichenem, weißen und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 34,89 x 34,89 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 209 x 104 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Kleinbogen:  Sonderstempel Ausgabetag:  Sonderstempel Set:  Die diesjährige Marke aus der Serie „Weihnachten“ schmückt eines der bekanntesten Motive aus dem Neuen Testament: die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Die Darstellung findet sich auf einem Fenster in der katholischen Pfarrkirche St. Stephan zu Mainz. Geschaffen hat dieses Fenster, wie auch acht weitere in der Stephanskirche, der französische Maler russisch-jüdischer Herkunft Marc Chagall. Die von 1978 bis 1985 entstandenen Kunstwerke sind ein großartiges Zeichen für jüdisch-christliche Verbundenheit, für Frieden und Versöhnung. 200.000 Besucher pro Jahr bewundern die besonderen Fenster, die das Blau des Himmels und der Côte d’Azur, wo Chagall zuletzt gelebt und gearbeitet hat, in die Kirche holen. Monsignore Klaus Mayer, der von 1965 bis 1991 die Mainzer Pfarrei leitete, schrieb im Frühjahr 1973 dem damals bereits 86 Jahre alten Marc Chagall einen Brief. Darin bat er den weltbekannten Künstler, ein (!) Fenster für seine Kirche zu gestalten. Beide vereinte, dass sie jüdischer Abstammung und nur mit knapper Not den Nazis entkommen waren. Chagall, der nie wieder für und in Deutschland arbeiten wollte, sagte nach längeren Überlegungen zu – und schuf schließlich neun Fenster für die Stephanskirche. Im Dezember 1976 begann er mit dem Gestaltungsentwurf für das erste Mittelfenster im Ostchor. Weitere Entwürfe für die Mittelfenster und die drei seitlichen Fenster folgten. Am 28. März 1985 verstarb Marc Chagall in Saint-Paul-de-Vence, seinem Wohnort am Mittelmeer. Sechs Wochen später, am 11. Mai, nahm die Gemeinde von St. Stephan die letzten Fenster für das Querhaus in Empfang. In der Folgezeit widmete sich Chagalls Schüler und Freund Charles Marq, der auch die Bleiverglasung aller Fenster übernommen hatte, den noch fehlenden Maueröffnungen. Marq, Seniorchef des Ateliers Jacques Simon aus Reims, schuf bis zum Jahr 2000 weitere 19 Fenster – zum Teil nach Original-Skizzen von Chagall. Der Kirchenraum ist seitdem komplett in das geheimnisvolle, ruhige blaue Licht von 28 Fenstern getaucht.

Zuletzt von Gerhard am Mo Nov 05, 2018 7:33 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen Thema: 250. Geburtstag Friedrich Schleiermacher Thema: Sonderpostwertzeichen Thema: 250. Geburtstag Friedrich Schleiermacher  Mo Nov 05, 2018 7:21 pm Mo Nov 05, 2018 7:21 pm | |

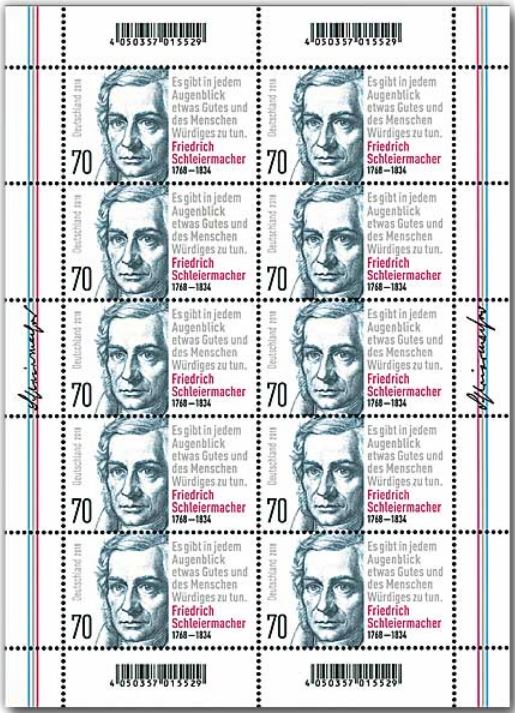

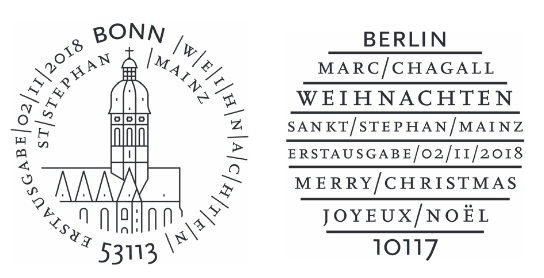

| Sonderpostwertzeichen Thema: 250. Geburtstag Friedrich Schleiermacher Ausgabetag: 02 .11. 2018 Wert (in Euro Cent): 70 Motiv: 250. Geburtstag Friedrich Schleiermacher Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Prof. Armin Lindauer, Mannheim Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security-Print GmbH & Co. KG auf gestrichenem, weißen und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 44,20 x 26,20 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 115 x 158 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Sonderstempel Ausgabetag:  In seiner Schrift „Über die Religion“ (1799), die als grundlegendes Werk einer typisch romantischen Religionsauffassung gilt, vertritt der Theologe und Philosoph Friedrich Schleiermacher die Überzeugung, Religion sei keine Sammlung moralischer Grundsätze, sondern ein tiefes Gefühl – unabhängig vom Verstand. Demnach könne sie auch nicht gelehrt werden, sondern müsse sich in jedem individuell entfalten. Ausgehend von diesen Gedanken prägt Schleiermacher die evangelische Theologie nachhaltig. Auch seine pädagogischen Ideen berücksichtigen die Individualität eines jeden Menschen und gelten als Ursprung der wissenschaftlichen Erziehung. Geboren am 21. November 1768 in Breslau, ist Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher bereits in jungen Jahren beseelt von einem Freiheitsgefühl und aufklärerischer Kritik. Während seines Theologiestudiums an der Universität in Halle und auch danach erarbeitet er sich eine eigene philosophische Position, die besonders auf die Begründung von Ethik und Theologie ausgerichtet ist. Weitere Anregungen erhält er in der Berliner Szene der aufblühenden Romantik. Mit der Übersetzung der Werke Platons (fünf Bände, 1804–1828) setzt er zudem grundlegende Akzente für die Entwicklung der modernen Hermeneutik und beeinflusst die Deutung des Philosophen bis heute. Ab 1809 besetzt Schleiermacher eine Stelle als Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin. 1810 beteiligt er sich aktiv an der Gründung der Berliner Universität und wird 1815 deren Rektor. In den kommenden Jahren engagiert er sich für eine Modernisierung des preußischen Schulwesens, politische Reformen sowie eine Neuordnung der Kirche. 1821/22 publiziert er sein theologisches Hauptwerk „Der christliche Glaube“. Seine Gottesdienste avancieren derweil zu regelrechten gesellschaftlichen Ereignissen und zum Treffpunkt der intellektuellen Elite. Nachdem Friedrich Schleiermacher am 12. Februar 1834 einer Lungenentzündung erlegen ist, säumen Zehntausende Menschen die Straßen Berlins.

Zuletzt von Gerhard am Mo Nov 05, 2018 7:35 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen Thema: 100. Geburtstag Ernst Otto Fischer Thema: Sonderpostwertzeichen Thema: 100. Geburtstag Ernst Otto Fischer  Mo Nov 05, 2018 7:23 pm Mo Nov 05, 2018 7:23 pm | |

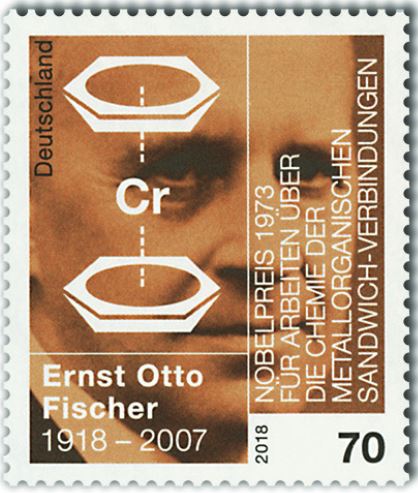

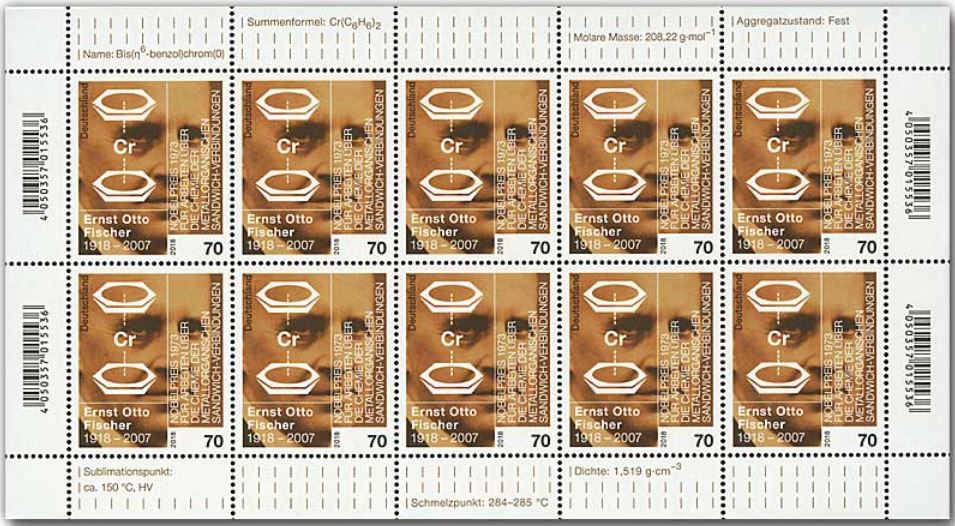

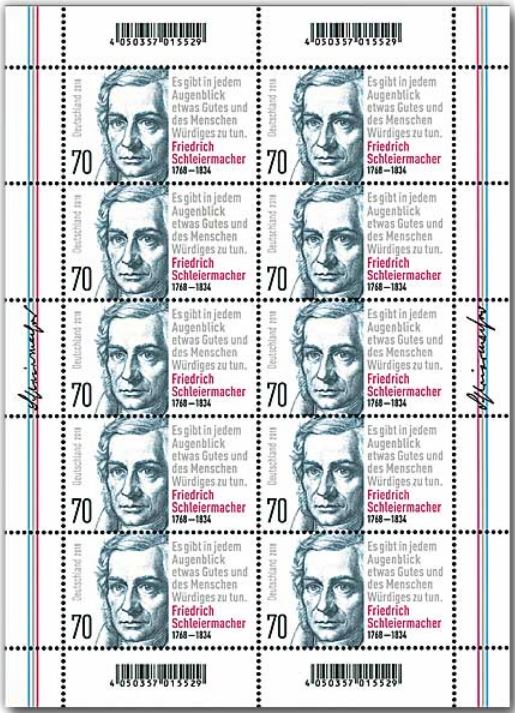

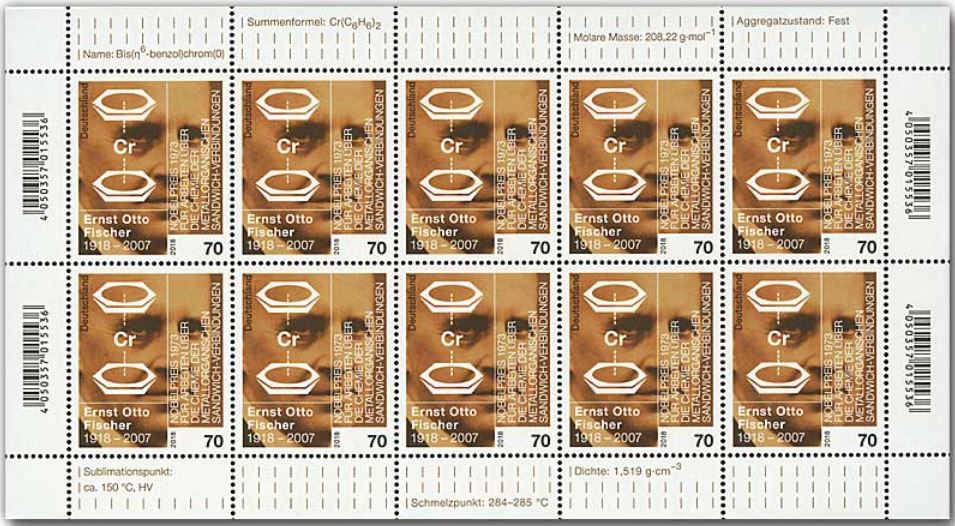

| Sonderpostwertzeichen Thema: 100. Geburtstag Ernst Otto Fischer Ausgabetag: 02 .11. 2018 Wert (in Euro Cent): 70 Motiv: 100. Geburtstag Ernst Otto Fischer Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Thomas Meyer, Berlin Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security-Print GmbH & Co. KG auf gestrichenem, weißen und fluoreszierenden Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 33 x 39 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 191 x 104 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Kleinbogen:  Sonderstempel Ausgabetag:  Dem 1918 geborenen Chemiker Ernst Otto Fischer gelang, was nur wenigen Wissenschaftlern vergönnt ist: Er eröffnete ein völlig neues Arbeitsgebiet, indem er eine Brücke zwischen den einstmals getrennten Welten der anorganischen und der organischen Chemie schlug. Als Pionier der Metallorganischen Chemie, die heute ein eigenständiges Fachgebiet ist, prägte er eine Ära. Inspiriert durch die Arbeiten seines Lehrers und Mentors Walter Hieber gelang ihm 1952 mit Wolfgang Pfab die spektakuläre Strukturaufklärung von Ferrocen. Dabei bestätigten die Forscher den Vorschlag des Engländers Geoffrey Wilkinson, dass es sich um eine Metall-Kohlenstoff-Verbindung mit Doppelkegelstruktur handelt, die in der Folge als „Sandwich-Verbindung“ bezeichnet wurde. 1955 glückte Ernst Otto Fischer und Walter Hafner die Synthese von Dibenzolchrom, das durch seine thermische Beständigkeit überraschte. Die hierbei verwendete Methode wurde ihnen zu Ehren „Fischer-Hafner-Methode“ genannt. 1964 übernahm Fischer den Lehrstuhl für Anorganische Chemie an der damaligen Technischen Hochschule München, den er bis zu seiner Emeritierung 1984 innehatte. Weitere wichtige Entdeckungen in den 1960er und 1970er Jahren waren die Metallcarbene und Metallcarbine, welche die Bezeichnung „Fischer-Carbene“ erhielten. Die metallorganischen Verbindungen schufen die Basis für industrielle energie- und ressourcensparende Katalyse-Prozesse. Zwanzig Jahre konsequente Forschung einschließlich mehrerer Schlüsselentdeckungen brachten Ernst Otto Fischer 1973 den Nobelpreis für Chemie ein. Die Auszeichnung teilte er sich mit Geoffrey Wilkinson als Resultat ihrer „bahnbrechenden, unabhängig voneinander durchgeführten Arbeiten über die Chemie der sogenannten metallorganischen „Sandwich-Verbindungen“. 2007 verstarb der hoch geachtete Chemiker in München. Dem Lebenswerk Ernst Otto Fischers ist es zu verdanken, dass zum Grundwissen heutiger Chemiestudenten gehört, was seinerzeit die Fachwelt revolutionierte.

Zuletzt von Gerhard am Mo Nov 05, 2018 7:36 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen Thema: Weihnachtsschlitten Thema: Sonderpostwertzeichen Thema: Weihnachtsschlitten  Mo Nov 05, 2018 7:26 pm Mo Nov 05, 2018 7:26 pm | |

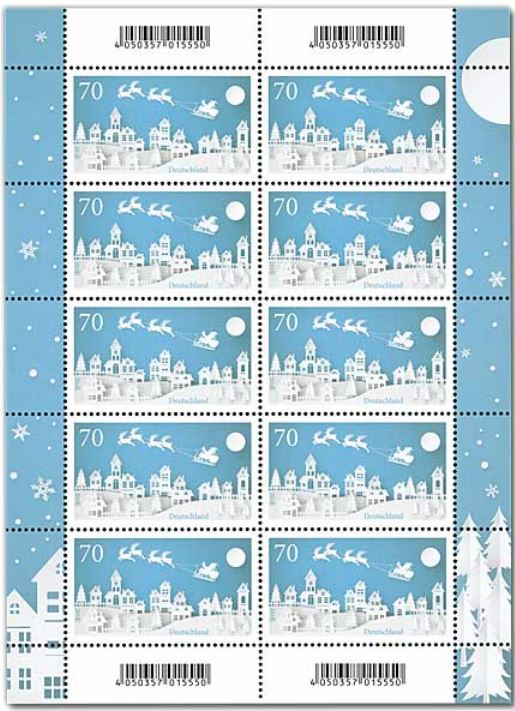

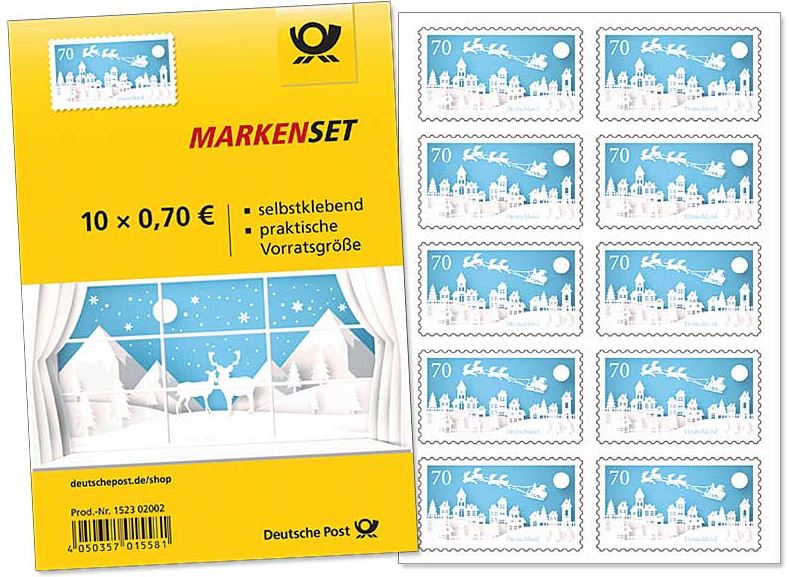

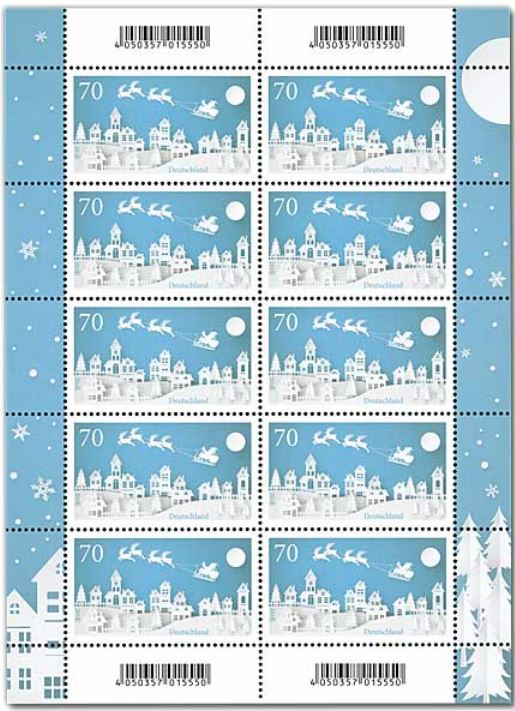

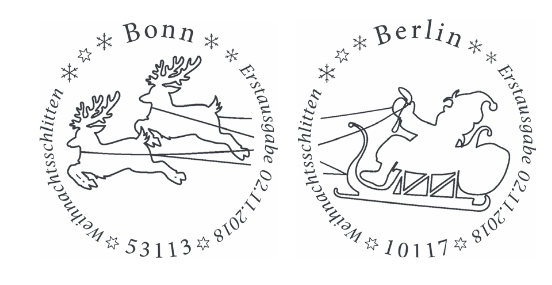

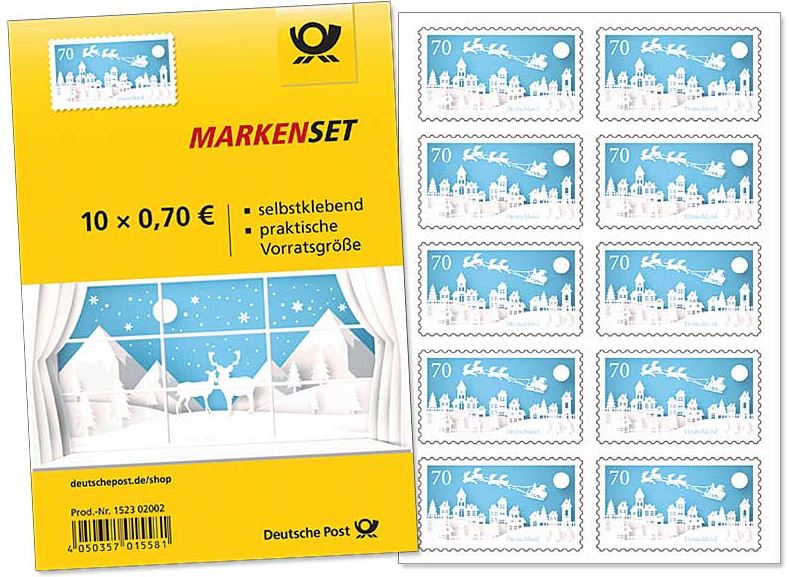

| Sonderpostwertzeichen Thema: Weihnachtsschlitten Ausgabetag: 02 .11. 2018 Wert (in Euro Cent): 70 Motiv: Weihnachtsschlitten Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Jennifer Dengler, Bonn Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH auf gestrichenem, weißen und fluoreszierenden Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 44,20 x 26,20 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 115 x 158 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Sonderstempel Ausgabetag:  Markenset:  Sonderstempel Set:  Wenn die Nächte am längsten sind und es draußen frostig kalt ist, dann schlägt die Stunde eines Mannes, der in einer einzigen Nacht die ganze Welt mit Geschenken überhäuft. Das ideale Fortbewegungsmittel für den Weihnachtsmann ist ein zauberhafter Schlitten, in dem sowohl er selbst als auch die Berge von Präsenten bequem Platz finden. Seit der Mensch vor 5000 Jahren den Schlitten erfunden hat, ist das Gleiten darauf eine verheißungsvolle Fortbewegungsart, die einen nicht mehr ganz an den Boden fesselt, aber noch kein Fliegen ist. Für den Weihnachtsmann kann es da nur noch ein Leichtes sein, das winterliche Gefährt abheben zu lassen. Für den stressigen Job der Zugtiere sind Rentiere bestens geeignet. Die im Norden beheimateten Hirsche schlafen nur dann, wenn sich in der ewigen Dunkelheit des langen Winters die Gelegenheit dazu bietet. Ihr dichtes Fell aus hohlen Haaren hält sie selbst bei eisigen Temperaturen mollig warm. Im Gegensatz zu sämtlichen anderen Hirscharten gilt das Rentier außerdem seit über drei Jahrtausenden als domestiziert. Eine gezielte Zucht hat aus den Wildtieren gutmütige, geduldige Nutztiere gemacht, die sich sogar reiten lassen. In der Weihnachtszeit scheinen sie sodann eine weitere Eigenschaft zu offenbaren, um als fliegende Paketdienstleister ihrer Bestimmung zu folgen. Zum ersten Mal erwähnt wurde die Fortbewegungsart des modernen Weihnachtsmanns in dem 1821 veröffentlichten Gedicht „Old Santeclaus with Much Delight“ des New Yorkers William Gilley. Darin ist „Santeclaus“ auf einem Schlitten unterwegs, der von einem Rentier gezogenen wird. Einen sehr viel größeren Einfluss hatte jedoch das 1823 anonym publizierte Gedicht „Twas the night before Christmas“ (A Visit from St. Nicholas). Aus dem heimeligen Weihnachtsfest in jenen Versen, die dem New Yorker Clement Clarke Moore zugeschrieben werden, entwickelte sich die heutige amerikanische Weihnachtstradition. 1947 fertigte Erich Kästner eine deutsche Übersetzung des bekannten Gedichtes an. |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Dauerserie Blumen Wiesenschaumkraut Thema: Dauerserie Blumen Wiesenschaumkraut  Mi Nov 28, 2018 4:53 pm Mi Nov 28, 2018 4:53 pm | |

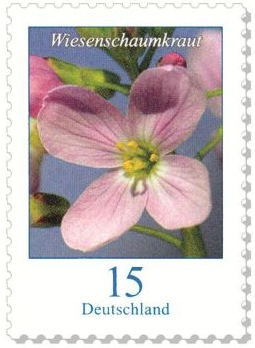

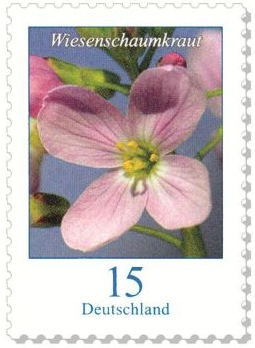

| Dauerserie Blumen Wiesenschaumkraut Ausgabetag: 18.12.2018 Wert (in Euro Cent): 15 Motiv: Wiesenschaumkraut Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Stefan Klein und Olaf Neumann Iserlohn Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin, auf gestrichenem, weißem und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 21,50 x 30,13 mm Zehnerbogengröße: 129 x 90,40 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Markenset 10 selbstklebende Marken auf Folienblatt Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag Markenset:  Wer im Frühjahr durch die Flora streift und die erwachende Natur bewundert, kann sich, sobald er eine Feuchtwiese erspäht, eines Eindrucks nicht erwehren: Sie scheint voll und ganz von rosa schimmerndem Schaum bedeckt zu sein. Vor allem diesem Anblick verdankt das Wiesenschaumkraut seinen deutschen Namen. Bis heute zählt es zu den häufig vorkommenden Pflanzenarten – doch die riesigen Bestände, wie sie noch vor wenigen Jahrzehnten üblich waren, werden seltener. Um auf den schleichenden, aber spürbaren Rückgang der krautigen Pflanze und des Feuchtwiesenbiotops im Allgemeinen aufmerksam zu machen, wurde das Wiesenschaumkraut zur Blume des Jahres 2006 gewählt. Das zur Familie der Kreuzblütler gehörende mehrjährige Gewächs kann bis zu 60 Zentimeter groß werden. In Bodennähe wächst eine Grundrosette, aus der sich der hohle Stängel mit unpaarig gefiederten Blättern erhebt. Der traubige Blütenstand setzt sich aus vier Kelch- und vier Kronblättern zusammen. Die Blütenfarbe variiert von Weiß über blassem Rosa bis hin zu zartem Violett mit dunkler Äderung. In der Blütezeit von April bis Juni werden die nektarreichen Blüten von unzähligen Insekten angeflogen. Nach der Bestäubung entwickeln sich die Blüten zu Schoten, die vollständig gereift aufplatzen und die Samen explosionsartig bis zu zwei Meter weit hinausschleudern. Das Verbreitungsgebiet reicht von Europa bis nach Nordamerika und Nordasien. Der botanische Name der Pflanzenart lautet Cardamine pratensis. Während sich „Cardamine“ von dem griechischen Wort „kardamon“ für „Kresse“ ableitet, lässt sich der lateinische Zusatz „pratensis“ mit „auf Wiesen wachsend“ übersetzen. Neben diesem typischen Standort kommt das Wiesenschaumkraut überall dort vor, wo der Boden nährstoffreich und frisch bis feucht ist. Vor allem die Blätter enthalten größere Mengen an Senfölen, Bitterstoffen und Vitamin C. Das leicht scharf schmeckende Kraut wirkt unter anderem beruhigend und verdauungsfördernd, kann aber auch einfach nur als Gewürz dienen.

Zuletzt von Gerhard am Sa Dez 08, 2018 4:52 pm bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: 100. Geburtstag Helmut Schmidt Thema: 100. Geburtstag Helmut Schmidt  Sa Dez 08, 2018 3:18 pm Sa Dez 08, 2018 3:18 pm | |

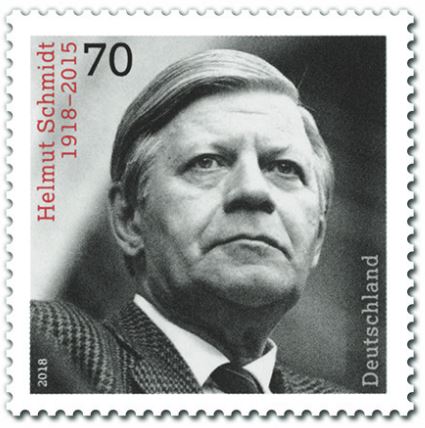

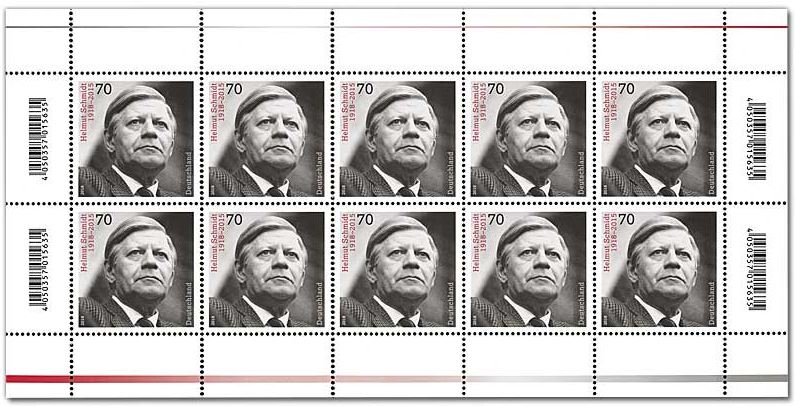

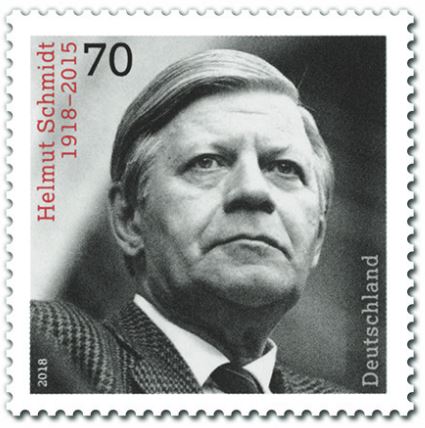

| Sonderpostwertzeichen

Thema: 100. Geburtstag Helmut Schmidt Ausgabetag: 18.12.2018 Wert (in Euro Cent) 70 Motiv: 100. Geburtstag Helmut Schmidt Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Frank Fienbork aus Utting am Ammersee Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin, auf gestrichenem, weißem und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 34,89 x 34,89 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 209 x 104 mm Anordnung der PWz: 5 PWz nebeneinander, 2 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Helmut Schmidt wurde am 23. Dezember 1918 in Hamburg geboren. Seinen feinen Sinn für Kunst, Musik, Literatur und Philosophie teilte er sich über sieben Jahrzehnte mit der Lehrerin, Botanikerin, Natur- und Pflanzenschützerin Hannelore „Loki“ Schmidt, geb. Glaser (1919–2010). Einen Namen als Krisenmanager machte er sich 1962 bei der Flutkatastrophe in Hamburg, bei der insgesamt 340 Tote zu beklagen waren. Mit seiner bekannt autoritären Art brachte Schmidt Schwung in die bereits angelaufenen Rettungsaktionen und Polizeieinsätze; der Forderung nach weiteren Bundeswehr-Einheiten verlieh er Nachdruck. 1965 für die SPD in den Bundestag gewählt, wirkte Schmidt als Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Parteivorsitzender. 1969 holte ihn Bundeskanzler Willy Brandt als Verteidigungsminister ins Kabinett. 1972 übernahm er das Amt des Finanzministers. Nach dem Rücktritt Brandts wurde Helmut Schmidt am 16. Mai 1974 zum fünften Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Er erkannte, dass sich die wirtschaftlichen Probleme nur durch die Zusammenarbeit vieler europäischer Länder bewältigen lassen würden. In die bis 1982 dauernde Regierungszeit des zweiten SPD-Bundeskanzlers fielen Ölkrise, Inflation und RAF-Terror, doch Helmut Schmidt begegnete den Herausforderungen mit Weitsicht. In der Ostpolitik setzte er mit der Unterzeichnung der Verträge zur „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ den Kurs seines Vorgängers fort und erwarb sich national und international großen Respekt. Von 1983 bis zu seinem Tod gehörte Helmut Schmidt neben Marion Gräfin Dönhoff und Gerd Bucerius zu den profiliertesten Persönlichkeiten in der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ – erst als Mitherausgeber, später auch als Geschäftsführer. Der Altkanzler prägte mehr als 32 Jahre lang mit seinen Analysen, Kommentaren und Interviews zum aktuellen Weltgeschehen das Profil der Zeitung. Am 10. November 2015 starb Helmut Schmidt im Alter von 96 Jahren in seinem Haus in Hamburg.

Zuletzt von Gerhard am Sa Dez 08, 2018 4:50 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen „Astrophysik“ Thema: Sonderpostwertzeichen „Astrophysik“  Sa Dez 08, 2018 3:21 pm Sa Dez 08, 2018 3:21 pm | |

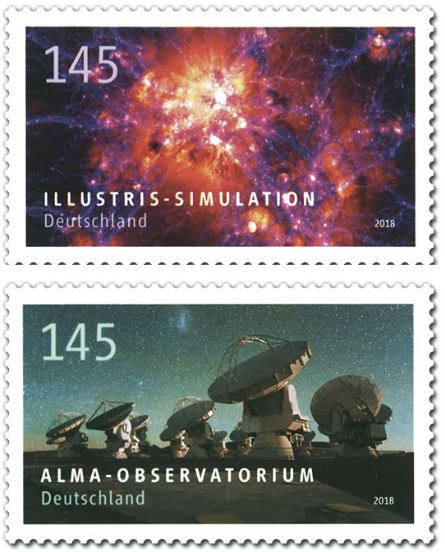

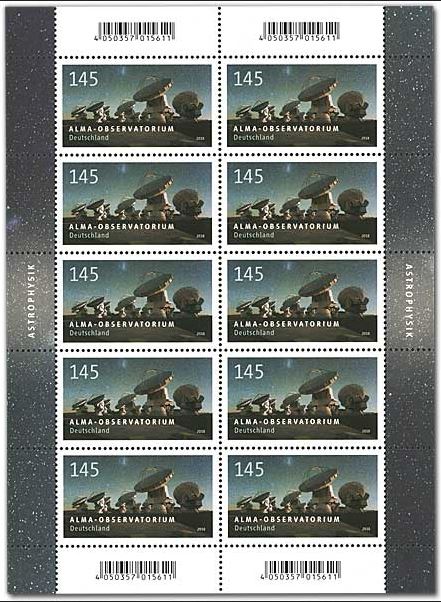

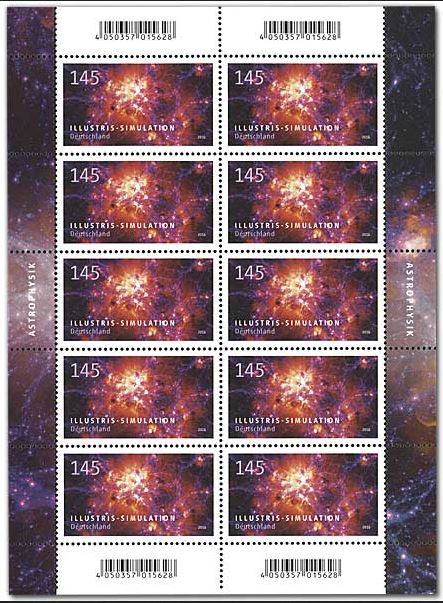

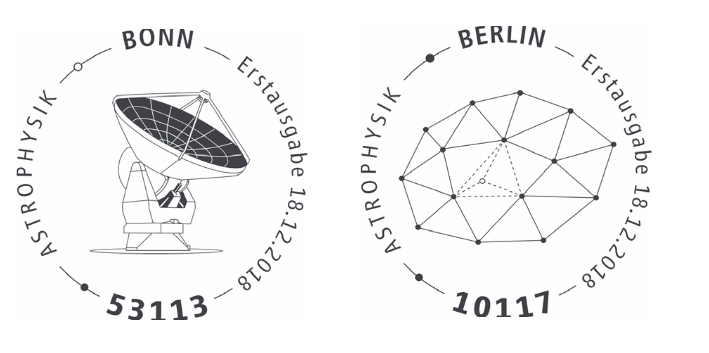

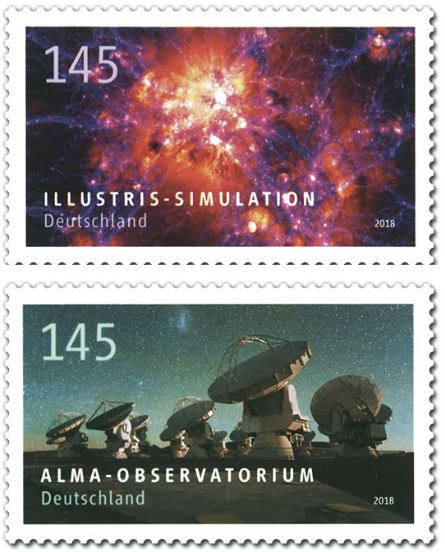

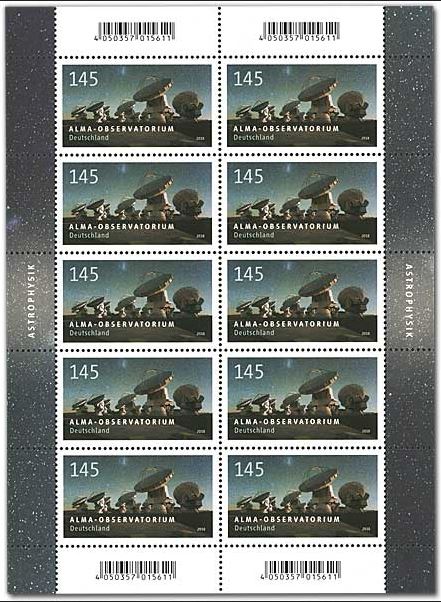

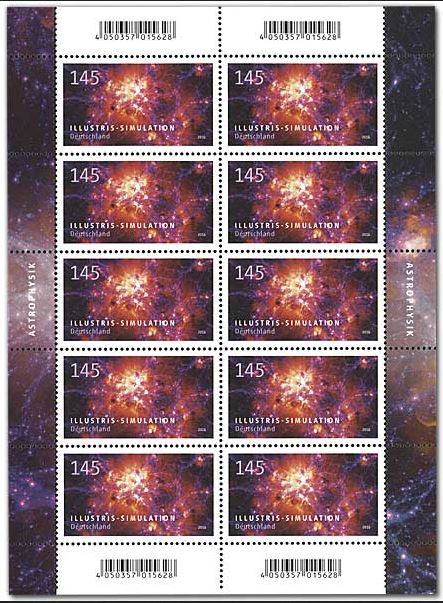

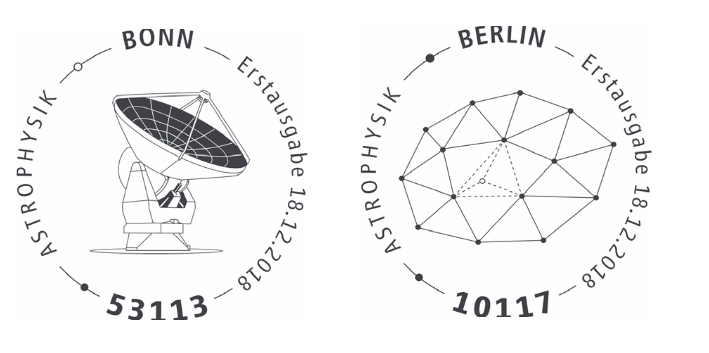

| Sonderpostwertzeichen

Serie: „Astrophysik“

Thema: „ALMA-Observatorium“ und „Illustris-Simulation“ Ausgabetag: 18.12.2018 Wert (in Euro Cent) je 145 Motive: ALMA-Observatorium © ESO/C.Malin Illustris-Simulation © Illustris Collaboration Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Thomas Steinacker, Bonn Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, auf gestrichenem, weißem und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 44,20 x 26,20 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 115 x 158 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen ALMA-Observatorium  Kleinbogen Illustris-Simulation  Stempel Ausgabetag:  Weißt du, wieviel Sternlein stehen?“ Die Frage aus dem bekannten Kinderlied können Astrophysiker heute recht genau beantworten – ein Teil zumindest lässt sich durch Teleskope betrachten. Auf der Chajnantor-Hochebene in Chile befindet sich in 5000 Metern Höhe über dem Meeresspiegel das Radioteleskop-Observatorium ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Das 2013 eingeweihte Observatorium ermöglicht einen Blick auf Sterne, die im sichtbaren Licht nicht zu sehen und von kosmischen Gas- und Staubwolken verdeckt sind. Obwohl ALMA nur einen Teil aller Galaxien beobachten kann, sind die bisher vorliegenden Bilder die besten Ergebnisse, die jemals im Submillimeterbereich gemacht wurden. Die 66 Präzisionsantennen arbeiten zusammen wie ein einziges Beobachtungsgerät. Die Astronomen beobachten sowohl Sterne und Planeten in der Nähe unseres Sonnensystems als auch die ältesten Galaxien im Zustand von vor etwa 10 Milliarden Jahren. ALMA wird in der Zukunft helfen, wichtige Fragen bei der Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie zu beantworten. Wie Galaxien entstehen, lässt sich dagegen auf Supercomputern berechnen. Einen sehr genauen Beitrag dazu leistet die Illustris-Simulation, welche die Physik der Galaxienentstehung in einem riesigen Raumbereich nachgebildet hat. Sie ermöglicht uns auf diese Weise eine Reise in die Geschichte des Universums. Die Simulation zeigt die Entstehungsgeschichte von etwa 50.000 Galaxien. Schon länger konnten Astrophysiker das kosmische Netz aus Materieklumpen simulieren. Mit dem Illustris-Projekt ist es jedoch erstmals gelungen, auch elliptische und Spiralgalaxien zu schaffen und die eng verzahnte Entwicklung von interstellarem Gas und den Sternen nachzuvollziehen. Gerechnet wurde unter anderem auf dem „SuperMUC“ am Leibniz-Rechenzentrum in Garching, einem der leistungsfähigsten Supercomputer weltweit. Möglich ist die Simulation durch einen speziellen Code, der am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) entwickelt wurde.

Zuletzt von Gerhard am Sa Dez 08, 2018 4:48 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen Serie: „Mikrowelten“ Thema: Sonderpostwertzeichen Serie: „Mikrowelten“  Sa Dez 08, 2018 3:23 pm Sa Dez 08, 2018 3:23 pm | |

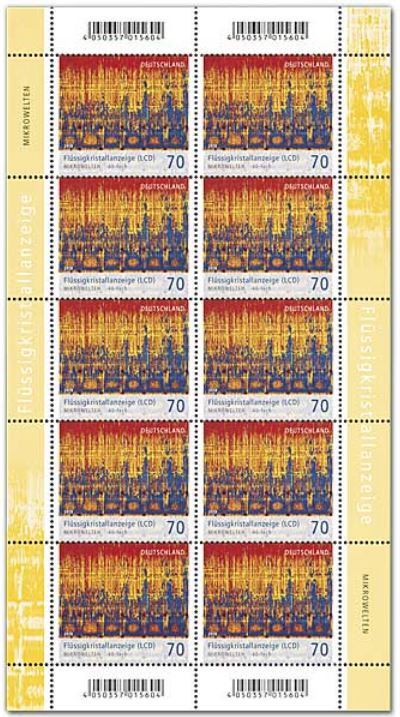

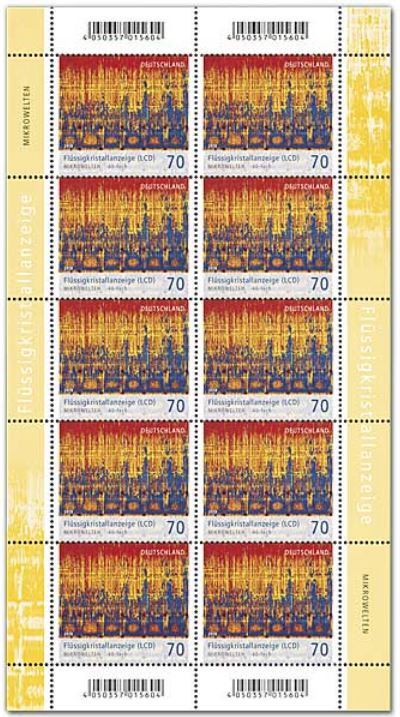

| Sonderpostwertzeichen

Serie: „Mikrowelten“

Thema: Flüssigkristallanzeige (LCD) Ausgabetag: 18.12.2018 Wert (in Euro Cent) 70 Motiv: Flüssigkristallanzeige (LCD) © KAGE Mikrofotografie Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Andrea Voß-Acker, Wuppertal Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin, auf gestrichenem, weißem und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 39 x 33 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 104 x 191 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Seit 2015 sind die faszinierenden Mikrofotografien Manfred P. Kages Motive der Sonderpostwertzeichen-Serie „Mikrowelten“. Das nun erscheinende stellt die 40-fache Vergrößerung einer Flüssigkristallanzeige dar, besser bekannt als LCD (Liquid Crystal Display). Schon zu Beginn der 1970er Jahre fanden Displays auf der Basis von Flüssigkristallen Verwendung in Digitaluhren und Taschenrechnern, später vor allem in Notebooks, Mobiltelefonen und Fernsehgeräten. Heute kommt die Technik sogar in intelligenten Fenstern oder modernen Head-up-Displays zum Einsatz. Ende des 19. Jahrhunderts beobachteten sowohl der deutsche Physiker Otto Lehmann als auch der österreichische Chemiker Friedrich Reinitzer, dass es bei einigen Stoffen zwischen „fest“ und „flüssig“ einen Zustand gibt, in dem sie bereits flüssig sind, aber weiterhin kristalline Eigenschaften aufweisen. Lehmann prägte daraufhin den Begriff „flüssiger Kristall“. Erst 1936 erhielt die Marconi Wireless Telegraph Company of America mit dem Flüssigkristall-Lichtventil ein Patent für die erste praktische Anwendung dieser Technologie. Weitere Jahrzehnte vergingen, ehe der britische Chemiker George William Gray und sein Team flüssigkristalline Cyanobiphenyl-Verbindungen synthetisierten, welche die Anforderungen bezüglich Stabilität und Temperaturverhalten für Flüssigkristallanzeigen erfüllten. Der Durchbruch gelang den Physikern Martin Schadt und Wolfgang Helfrich, als sie 1970 die nematische Drehzelle, auf der mehrere LCD-Technologien aufbauten, zum Patent anmeldeten. Um Schwächen wie einen geringen Kontrast, Blickwinkel-Abhängigkeit oder unerwünschte Farbeffekte zu beseitigen, wurde die Flüssigkristallanzeige kontinuierlich weiterentwickelt. Inzwischen haben LC-Displays und andere Flachbildschirmtechniken die einstmals dominierende Braunsche Röhre beinahe vollständig verdrängt. Auch wenn bereits modernere Technologien auf dem Markt sind, stützen sich die meisten Flachbildschirme auch heute noch auf die Flüssigkristallanzeige.

Zuletzt von Gerhard am Sa Dez 08, 2018 4:46 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |

|   | | Gerhard

Admin

|  Thema: Sonderpostwertzeichen Serie: „Wildes Deutschland“ Thema: Sonderpostwertzeichen Serie: „Wildes Deutschland“  Sa Dez 08, 2018 3:25 pm Sa Dez 08, 2018 3:25 pm | |

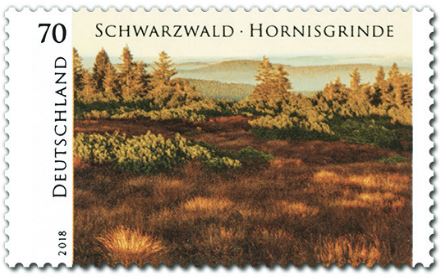

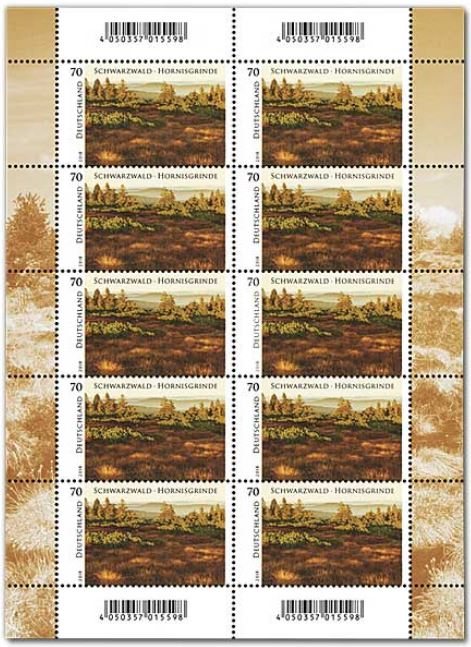

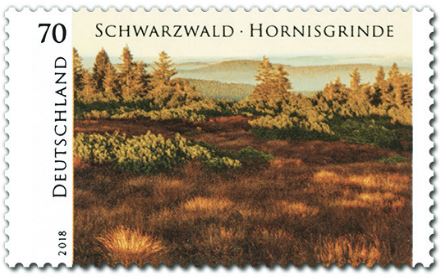

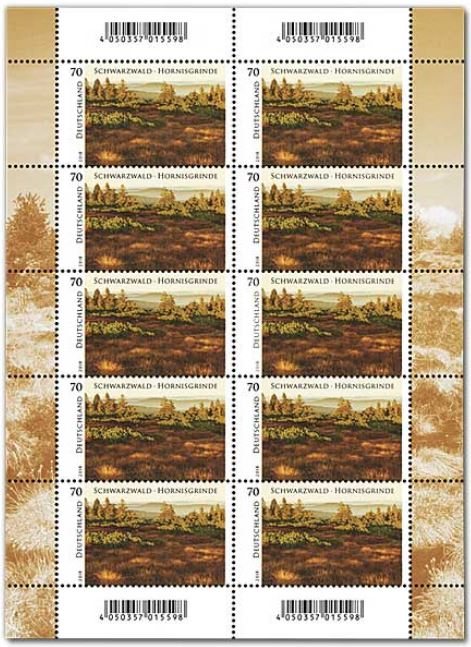

| Sonderpostwertzeichen Serie: „Wildes Deutschland“ Thema: Schwarzwald – Hornisgrinde  Ausgabetag: 18.12.2018 Wert (in Euro Cent): 70 Motiv: Schwarzwald © Norbert Rosing, Naturfotografie Entwurf Postwertzeichen und Stempel: Professor Dieter Ziegenfeuter, Dortmund Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security-Print GmbH & Co. KG, auf gestrichenem, weißem und fluoreszierendem Postwertzeichenpapier DP II Größe Postwertzeichen: 44,20 x 26,20 mm Konfektionierung Zehnerbogengröße: 115 x 158 mm Anordnung der PWz: 2 PWz nebeneinander, 5 PWz untereinander Kleinbogen:  Stempel Ausgabetag:  Mit 1164 Metern ist die Hornisgrinde die höchste Erhebung des Nordschwarzwalds im Südwesten Baden-Württembergs. Als beliebtes Ausflugsziel bietet sich Wanderern ein atemberaubender Ausblick über die bewaldeten Bergrücken hinunter ins Rheintal oder hinüber zu den Vogesen. Auf dem Hornisgrindepfad kann die Gegend vom sagenumwobenen Mummelsee aus erkundet werden. Der Weg führt unter anderem zum Hornisgrinde-Aussichtsturm und mittels eines Bohlenwegs über das geschützte Hochmoor, das bei dichtem Nebel eine schaurig-schöne Stimmung erzeugt. Einen starken Einfluss auf die Oberflächenstruktur der aus Buntsandstein bestehenden Hornisgrinde hatte die letzte Eiszeit. In dieser Periode formte sich durch Abschürfungen eine 1700 Meter lange Hochfläche, von der steile Karwände abfallen. Obenauf entstand ein großes Moor, in dem sich bis zu fünf Meter mächtige Torfschichten bildeten. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 4,9° Celsius, darüber hinaus zählt das Gebiet mit durchschnittlich 2200 Millimetern Niederschlag im Jahr zu den regenreichsten Regionen Deutschlands. Ein Großteil der Niederschläge fällt als Schnee, sodass die Hochfläche oftmals schon im November vollständig bedeckt ist. 1938 wurde der südliche Bereich der Gipfelebene zum militärischen Sperrgebiet erklärt und erst 1997 wieder freigegeben. Da die Umgebung hauptsächlich aus geschlossener Waldfläche besteht, erscheint der Gipfel, der aus baumlosen Feuchtheiden besteht, wie ein „kahler Kopf“. Im Schwäbisch-Alemannischen als „Grind“ bezeichnet, erhielt der Berg so einen Teil seines Namens. Viele seltene, aber auch gefährdete Pflanzen sind hier anzutreffen, darunter 170 Moosarten, von denen einige sogar als verschollen galten. Zahlreiche Vogelarten nisten in den Latschen und Fichten, an den Karwänden und am Hochmoor. Um Flora und Fauna zu erhalten, wurde ein Teil des Gebiets 1992 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. 2014 eröffnete schließlich der erste Nationalpark Baden-Württembergs auf einer Fläche von rund 100 Quadratkilometern. |

|   | | Gesponserte Inhalte

|  Thema: Re: Ausgaben 2018 Deutschland Thema: Re: Ausgaben 2018 Deutschland  | |

| |

|   | | | | Ausgaben 2018 Deutschland |    |

|

Ähnliche Themen |  |

|

| | Befugnisse in diesem Forum | Sie können in diesem Forum nicht antworten

| |

| |

| |